5 屋顶

5.1屋顶种类

5.1.1常见屋顶

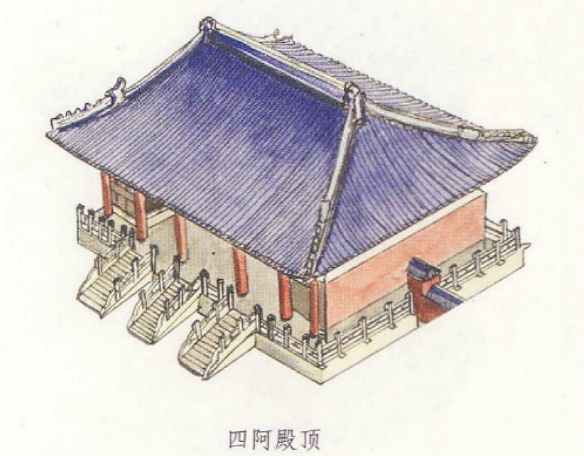

① 庑殿(宋称四阿顶)

一般用于皇宫、庙宇中最主要的大殿,可用单檐,特别隆重的用重檐,是古代建筑中最高级的屋顶式样。庑殿顶可分为单檐和重檐两种(图1-63),单檐因正中的正脊和四角的垂脊,共五脊,所以又称为五脊殿;重檐的另有下檐围绕殿身的四条博脊和位于角部的四条角脊。

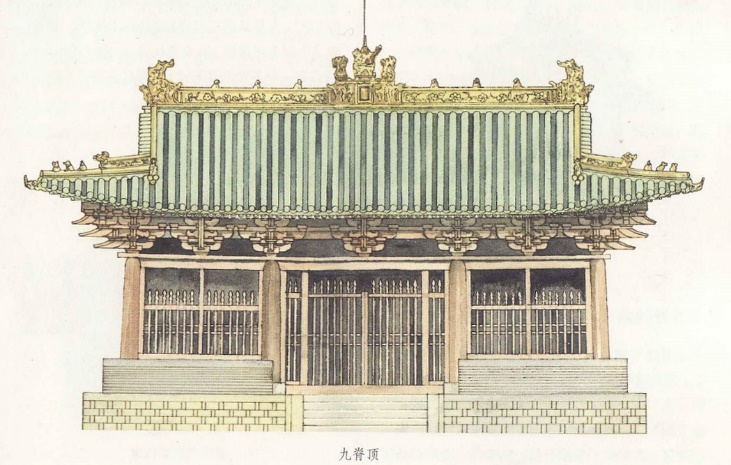

② 歇山(宋称九脊殿)

由两坡顶加周围廊形成的屋面式样(图1-64)。歇山的等级仅次于庑殿,它由正脊、四条垂脊、四条钱脊组成,故称九脊殿。若加上山面的二条博脊,则共应有脊十一条。它也有单檐、重檐的形式。歇山常用于宫殿中的次要建筑和住宅、园林建筑中,又常使用无正脊的卷棚歇山。

其中两建筑作丁字相交的,其插入部分称为“抱厦”(或“龟头屋”),通常此部分之长度及体积均较短小。也有十字相交的,称为十字脊。

歇山的山面有搏风板、悬鱼等,是装饰的重点。山花面上通常钉以有护缝条之垂直木板,或开窗或饰以雕刻、彩画,变化甚多。

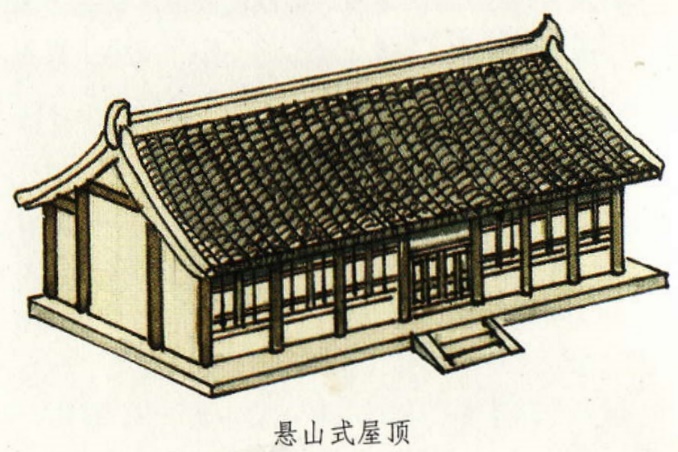

③ 悬山(挑山、出山)

悬山(图1-65)是两坡顶的一种,特点是屋檐两端悬伸在山墙以外,是我国一般建筑中最常见的形式。悬山屋顶在规格上次于庑殿歇山。在南北朝迄于唐代的石刻、壁画和建筑实物中,凡属较重要的建筑都不用悬山顶。悬山一般有正脊和垂脊,山墙处常露出木构架的柱、梁或枋,若围以土、砖墙,其山尖部分多作成五花山墙。

④ 硬山

硬山(图1-66)也是两坡顶的一种,但屋面不悬出山墙之外。其山墙大多用砖石墙,并高出屋面,墙头作各种直线、折线或曲线形式,或另在山面做出搏风板、埋头等。硬山墙在宋代已出现,明清以来在我国南、北方的居住建筑中应用甚广。

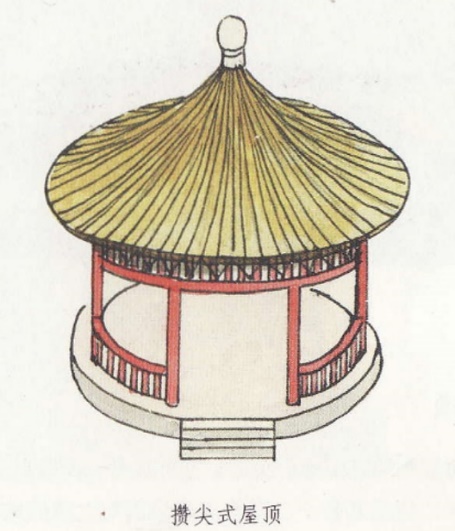

⑤ 攒尖(斗尖)

攒尖(图1-67)多用于面积不太大的建筑屋顶,如塔、亭、阁等。特点是屋面较陡,无正脊,而以数条垂脊交合于顶部,其上再覆以宝顶。平面有方、圆、三角、五角、六角、八角、十二角等,一般以单檐的为多,二重檐的已少,三重檐的极少,但塔例外。

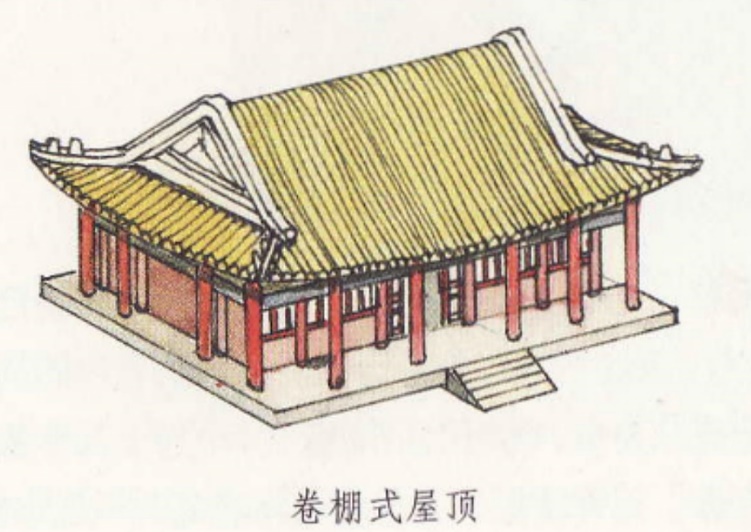

⑥ 卷棚

卷棚(图1-68)没有正脊,因其正脊处是曲面而得名,其他位置因屋顶样式不同,可以是卷棚歇山顶、卷棚硬山顶、卷棚悬山顶等。卷棚顶在宫廷、寺院中一般用于附属建筑。常见于园林中的亭、轩、廊、榭等,如北京颐和园中的谐趣园,屋顶形式基本全部为卷棚顶。

5.1.2特殊屋顶种类

① 扇面顶(图1-69)

扇面形状的屋顶,前后檐都是弧形,且弧线前短后长,后檐大于前檐,一

般用于小型建筑,多见于园林建筑。

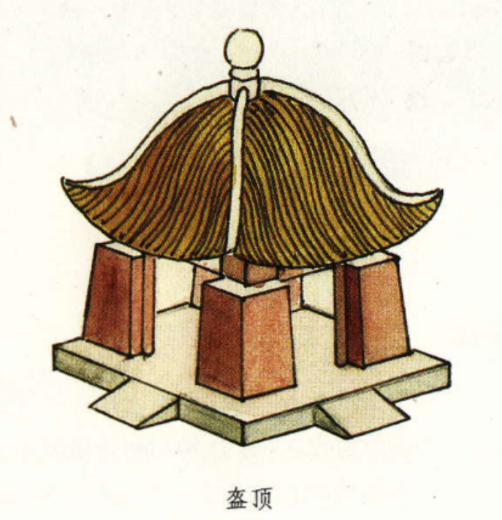

② 盔顶

“盔顶”(图1-70)因形象类似战士头盔而得名,顶和脊大部分为凸出弧线,屋顶最高处中心为宝顶,像头盔上的缨穗或帽翎。盔顶现存并不多,岳阳楼是其中一耳熟能详的实例。

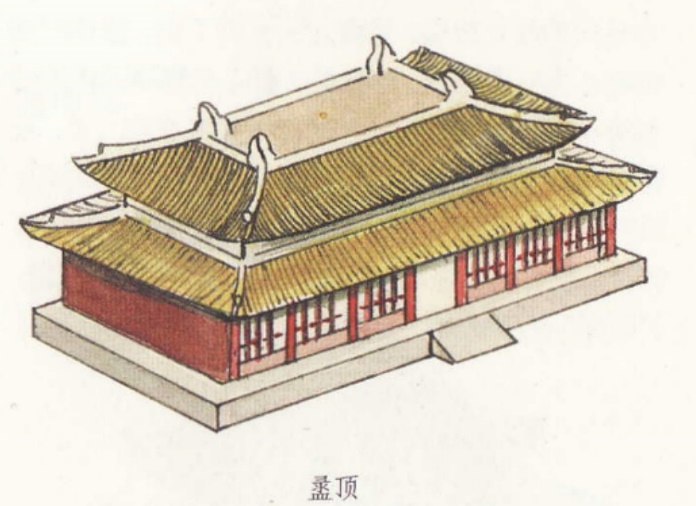

③ 盝[lù]顶

盝顶(图1-71)是坡屋顶家族里的平屋顶。有四条正脊围成平顶,四面再接坡面,四角各有一条垂脊向下斜伸。盝顶在金、元时期比较常用,元大都房屋多为盝顶。明、清两代也有很多盝顶建筑,如明代时期故宫钦安殿、清代瀛台的翔鸾阁以及现在先农坛的井亭。

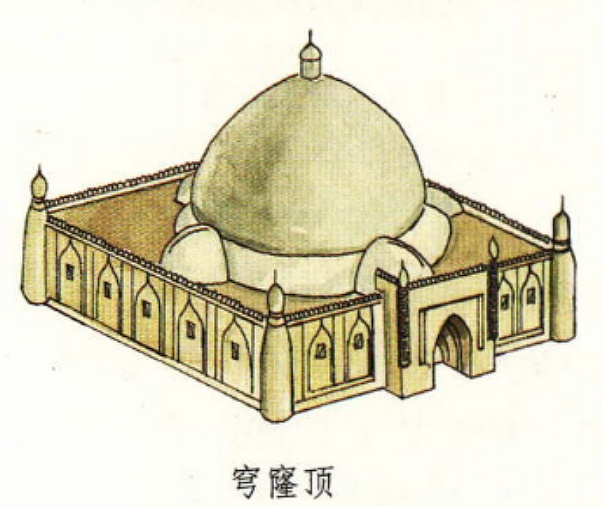

④ 穹窿顶

“穹窿”(图1-72)外观如倒扣的球形或多边形,也被称作“圆顶"。元代宗教开放,大量伊斯兰建筑涌入中国,其中多为穹隆顶。现穹窿顶广泛用于新疆等地的伊斯兰教建筑。

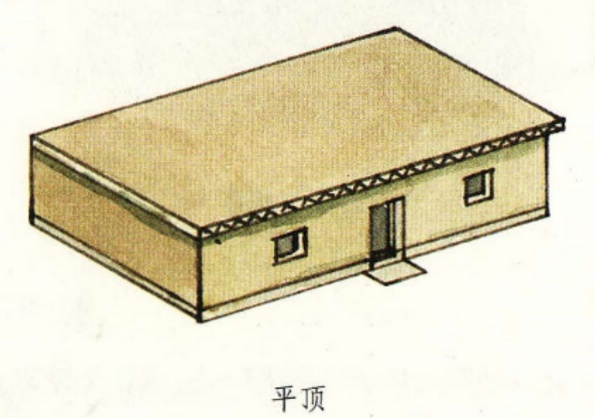

⑤ 藏族平顶

藏式屋顶均为平屋顶(图1-73),四周多用边玛草砌筑起的边玛墙围合,平屋顶多用土石材料修筑,《旧唐书 吐蕃上》记载:“国都城号为罗些城,屋皆平头。“可见在吐蕃时期平屋顶已经是常态。

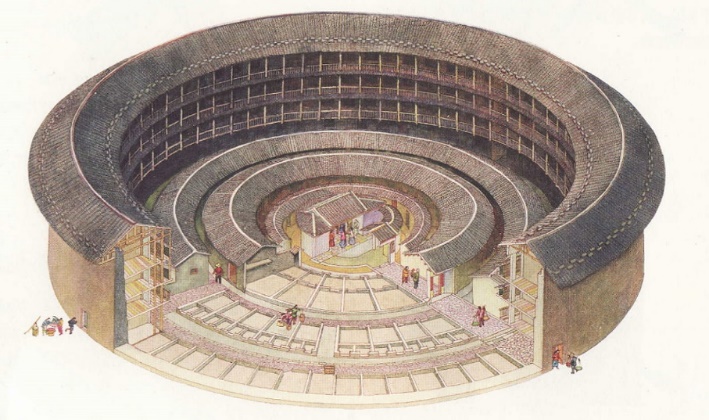

⑥ 环形屋顶

常见于福建民居中的方、圆寨,耳熟能详的土楼建筑,通常还会出现同心圆式的诸多环形屋顶(图1-74)。

5.1.3屋顶组合

① 方胜亭

方胜一词指双菱形,两个方形相叠的亭子即为方胜亭(图1-75),屋顶为两个四角攒尖顶相交形成。

② 勾连搭

勾连搭屋顶(图1-76)在屋身和台基不变的情况下,屋顶更富于变化,也成为了巧妙解决古建筑扩大空间的方法。需要大空间的建筑多采用勾连搭,有的汉族地区的伊斯兰礼拜堂采用勾连搭。

③ “卍”(万)字顶

“卍”字纹是我国古代装饰中的一种纹样,“卍”读作“万”,代表“万事如意”“万寿无疆”等。有些建筑的平面和屋顶也采用“卍”字形,如北京圆明园中的“万方安和”就采用的万字顶。

④ 藏汉结合屋顶

将藏式平顶与汉式各类屋顶结合(图1-77),是藏汉文化交流的实证,北京香山昭庙、承德小布达拉宫、普陀宗盛之庙,即为代表。

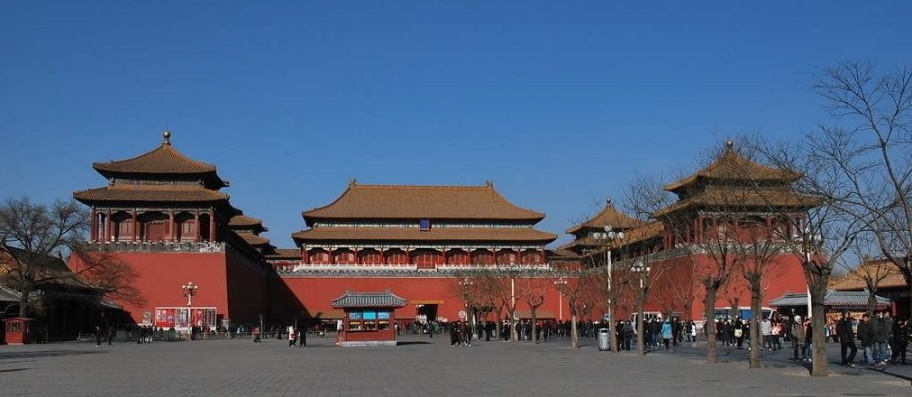

⑤ 五凤楼

午门是紫禁城的正门,五座主要建筑呈五峰凸起状,故俗称“五凤楼”(图1-78)。正中的门楼为重檐庑殿顶,东西各一庑殿顶的庑房,环抱的城台四角,各有一个重檐攒尖亭,中间还有两处两面坡连廊。

⑥ 角楼组合

故宫角楼(图1-79)是公认的屋顶最为精美的建筑之一,是一座四面凸字平面组合的多角建筑。屋顶可分为三层:上层为两个十字交叉的歇山顶,中层为四个不完全的重檐歇山顶交接,下层檐为一环半坡顶的腰檐。三层屋顶形成一个复合式的整体,包括10处山花、28个屋角、72条脊。

5.2屋面做法

5.2.1屋面曲线

① 举折(图1-80)

举是指屋架的高度,举高决定着屋面坡度的陡峭程度。以房屋的前后橑檐枋中心的水平距离作为总进深B,在前后橑檐枋上皮连线的中垂线上定出举高R,一般来说R等于(1/4~1/3)B。举高决定之后,就可以自上而下在每个檩(宋式建筑中,两条檩中心线间的水平距离大致相等或递相增减)的位置下折,第一檩折R/10,第二檩折R/20,第三檩折R/40……如此逐层降低就形成了屋面的内凹曲线。

② 举架(图1-81)

清代《清工部工程做法》的一种折屋之法,主要用于清朝时的北京建筑。举架与举折恰好相反,自下而上根据坡度将每步的举高分别算出直至脊椼,最后得出总举高。举架设计出来的屋面坡度更加陡峻,整体曲线为上陡峭下平缓,使得屋面更加轻盈灵动。这种算法比宋式举高更简便、更科学。清式建筑中,相邻两檩中心线间的水平距离称为“步架”,步架的举高按照相邻两檩底平的垂直高度计算,举高与对应举步架之比为举架系数,既从正心椼开始自下而上依次为五举、七举、八举、九举(即步架的举高是步架的50%、70%、80%、90%),每步坡度逐渐增高。

③ 提栈(图1-82)

提栈是《营造法原》中的一种算法,用于江南的民间建筑。算法和举架大同小异,也是从下端的檐部推算至脊桁,只是用词和坡度换算系数不同。

提栈的起算系数一般是界深(房屋界深相等,界深即为清式的步架)的1/10(界深在5尺以上的起算都是五算),然后再根据口诀“民房六界用两个,厅房圆堂用前轩,七界提栈用三个,殿宇八界用四个”确定脊桁提栈,然后根据三算半、四算、四算半、五算……推算出进一界的系数。如民房六界,界深3.5尺,则起算提栈系数为三五算(3.5×0.35=0.35尺),“民房六界用两个”即脊桁提栈为四五算。

举折、举架和提栈只是形成传统古建屋面曲线的一部分,在此基础上,还有反宇、推山、角翘、升起等复杂方法。

5.2.2屋角(角梁)

汉代建筑还没有屋角起翘的形象。河北涿州北朝造像碑及河南洛阳出土北魏画像石中塔和阙的屋角都可看到有明显起翘。而宁懋石室和义慈惠石柱的资料更明显。前者虽是悬山屋顶,但角部檐口已升起。后者柱上的小石屋,在老角梁上置有仔角梁和力神,角脊勾头和两侧板瓦瓦唇均已斜倾向上,做法基本和后代一致。唐、宋建筑起翘已成定规,以后更是如此。另外,清朝苏州一带对建筑屋檐角的起翘方式有两种分类:水戗发戗与嫩戗发戗(图1-83)。

我们通常所说的角梁,是指外转角角梁。按等级制度,角梁可分为大式和小式两类。按做法则可分为扣金做法、插金做法、压金做法三种(图1-84)。

5.2.3屋面材料

民间建筑常用茅草、泥土、石版、陶小瓦等作屋面材料,官式建筑或用陶筒、板瓦或用琉璃瓦。一般较高级材料用于脊部、檐部及两山,将较次的材料置在中间。少数建筑以铜、铁为瓦,或在陶瓦上浸油、涂漆。纵观历史,屋面材料以陶瓦、灰瓦、红瓦小青瓦和琉璃瓦为主流,琉璃瓦主要以黄绿二色为主,在园林建筑中还使用了其他多种颜色。宋朝曾出现少量替代青掍瓦的黑琉璃瓦。

琉璃瓦一直是封建社会等级的象征,黄琉璃为皇家独有,亲王、郡王可以用绿琉璃,其他任何人不得使用琉璃。

瓦的构造形式根据不同功能,分为筒瓦、瓦当/勾头、滴水瓦、板瓦、布瓦、仰瓦、合瓦、花边瓦、勾头瓦、鱼鳞瓦、老/嫩瓦头、瓦钉、黄瓜环瓦等。

5.2.4屋脊

① 正脊

特指屋脊位置时的称谓,指沿着前后坡屋面相交线所做的脊(图1-85)。正脊往往是沿桁檩方向,且在屋面最高处。不同作法的正脊各自有着不同的名称,平时多直呼其名,如过垄脊、清水脊等。

② 垂脊

垂脊特指屋脊位置时的称谓(图1-85)。凡与正脊或宝顶相交的脊都可统称为垂脊。庑殿垂脊常称为庑殿脊。歇山及硬山、悬山垂脊常称为排山脊。

③ 戗脊

戗脊,又叫做金刚戗脊,俗称“岔脊”(图1-86),是歇山屋面上与垂脊相交的脊。由于戗脊是沿角梁方向的脊,所以有人把庑殿垂脊也叫做戗脊,进而把凡是沿角梁方向的脊,如攒尖建筑的垂脊、重檐建筑的角脊等都说成戗脊。其中,又习惯把较短的叫做岔脊,如重檐建筑的角脊就被叫做岔脊。

④ 博脊

博脊,歇山屋顶的小红山与撒头相交处的脊(图1-86)。当某坡屋面与墙面交接时,往往要沿接缝处儆脊,此时如果具有明显的正脊特征可叫做正脊,如果特征不突出,一般也都统称为博脊。

⑤ 围脊

围脊,沿着下层檐屋面与木构架(如承椽枋、围脊板等)相交处所做的脊(图1-87)。围脊多能头尾相接呈围合状,故俗称“鎘腰脊”。

⑥ 角脊

角脊,重檐屋面下檐瓦面的坡面转折处,沿角梁方向所做的脊(图1-88)。

⑦ 皮条脊

皮条脊(图1-89),其特点是在当沟以上做一层或两层瓦条,瓦条之上做一层混砖,混砖之上不再做陡板,直接做眉子,皮条脊实际上是一种小式屋脊,用于大式瓦面可视为“大式小作”手法,多见于大式建筑的院墙。

⑧ 排山脊

歇山、硬山或悬山屋面垂脊的专用称谓(图1-90)。排山,顺山尖而上之意。故歇山、硬山或悬山屋面的垂脊有排山脊之称。

⑨ 过垄脊

又叫元宝脊,是筒瓦屋面止脊的一种作法(图1-91)。其主要特点有两:①脊过垄的作法与瓦垄相同,但瓦件都是“罗锅”状,形如元宝,这就是元宝脊名称的来历。②前后坡瓦面的底瓦垄是相通的,也是过垄脊名称的由来。