4.2※斗拱(本章核心内容)

斗拱是我国木构架建筑特有的结构构件,主要由水平放置的方形斗、升和矩形的拱,以及斜置的昂组成。

斗拱在不同朝代有不同名称,也有“斗棋”的叫法。宋代称为“铺作”,清代称为“科”。

斗拱的作用是在结构上出挑承重,将屋面的大面积荷载经斗拱传递到柱上。

斗拱又有一定的装饰作用,是建筑屋顶和屋身立面上的过渡。

斗拱还作为封建社会中森严等级制度的象征和重要建筑的尺度衡量标准。

4.2.1斗拱的分类

斗拱一般使用在高等级的官式建筑中,可分为外檐斗拱和内檐斗拱二类。

以斗拱的位置又可分为柱头斗拱(宋称柱头铺作,清称柱头科)、柱间斗拱(宋称补间铺作,清称平身科)、转角斗拱(宋称转角铺作,清称角科),另外还有平坐斗拱和支承在槟枋之间的斗拱等。

按层数可分为单层拱、双层拱、多层拱等。

按斗拱出挑面积可分为一斗二升、一斗三升、一斗四升等。

按斗拱的样式可分为平盘式、直截式、槽口式、折线、曲线、龙首翼身式等。

这里所谓的铺作(或科),是指一组斗拱(宋称一朵,清称一攒)。

4.2.2斗拱的发展

西周至汉:斗拱最早的形象见于周代铜器,汉代的画像砖石、壁画、建筑明器也有记载。

当时斗拱已经有很多形式,处于 “百花齐放”的初期阶段,虽然还没有完全成熟,但其基本特点已经形成。这一时期,各个斗拱间互不相连。

唐代:斗拱发展的又一重要阶段,柱头铺作已相当完善,并使用下昂,形制和后代相差不远。

补间铺作仍较简单,基本保留了两汉、南北朝以来的人字棋、斗子蜀柱和一斗三升的做法,也就是将它仍作为阑额与柱头枋间的支撑。

有的虽然出跳,但跳数较少,出檐重量的大部分还是由柱头上的斗拱来担负,结构特征导致唐代柱头铺作雄大。

这时斗拱已不再是孤立的支承或挑檐的构件,而是水平框架不可分的一部分。

宋代:斗拱发展到宋代已基本成熟定型,结构上的作用发挥得较为充分;

内檐斗拱出现了上昂构件;材的等级也有了明确规定,并把它和架统统作为建筑尺度的计量标准等。

辽、金:继承唐、宋的形制,但又有若干变化,如在铺作中使用了斜棋、斜昂等。

元代:起斗棋尺度渐小,真昂不多。

明、清:斗拱尺度更小,斗拱之间的间距加密,功能退化,更多作为装饰构件或等级划分使用。

4.2.3斗拱的组成

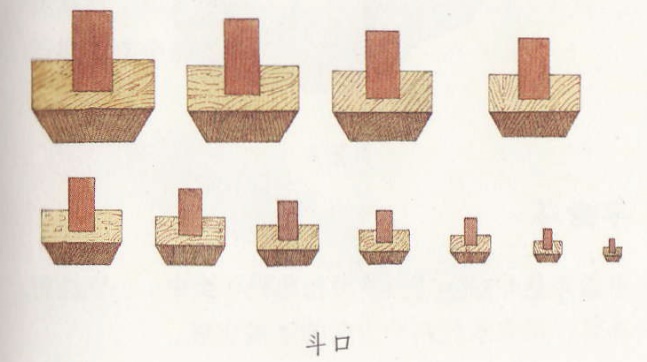

① 斗口

斗口(图1-9)是斗栱的坐斗(最下层的斗)上用来按瓜栱和头层翘(“翘”,也就是宋代时的华栱)的十字形的卯口。

“斗栱”可作为建筑尺度衡量标准,“斗口”则是斗拱内部位与构件尺寸的基本模数。

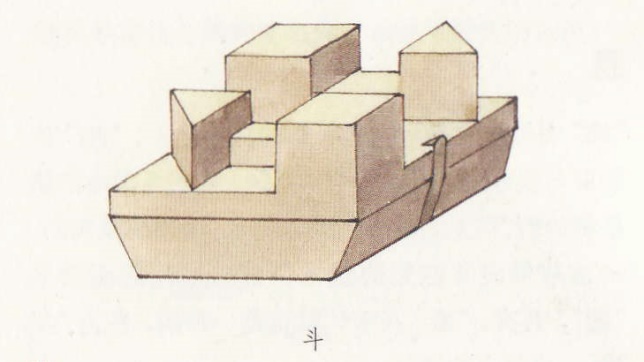

② 斗

斗(图1-10)是斗栱中承托栱、昂的方形木块,因状如旧时量米的斗而得名。

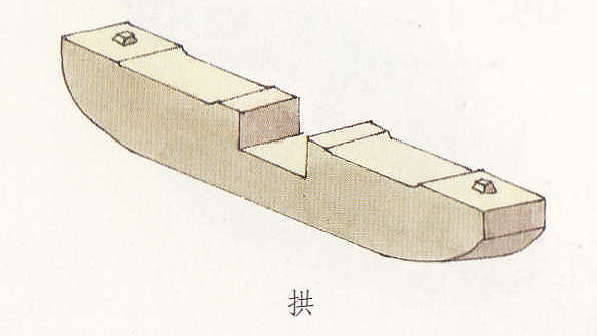

③ 栱

栱(图1-11)是矩形断面的短枋木,外形略似弓,有瓜栱、万栱、厢栱等之别。

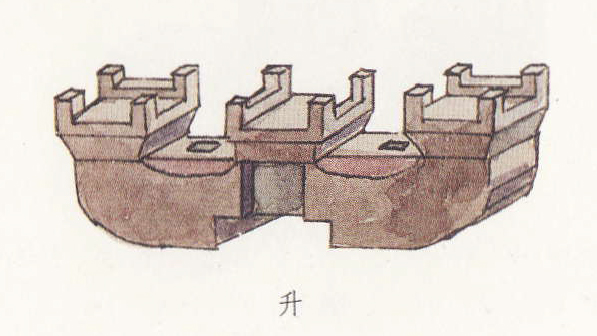

④ 升

栱(图1-12)的两端、介于上下两层栱之间的承托上层枋或栱的斗形木块,叫做升,实际是一种小斗。

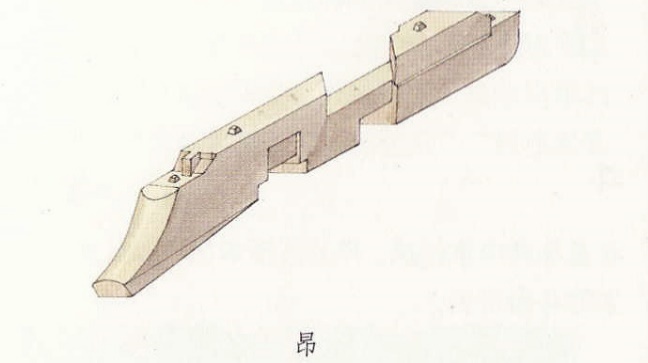

⑤ 昂

昂(图1-13)位于斗栱前后中线,且向前后纵向伸出贯通斗栱的里外跳,前端有尖斜向下,尾则向上伸至屋内。

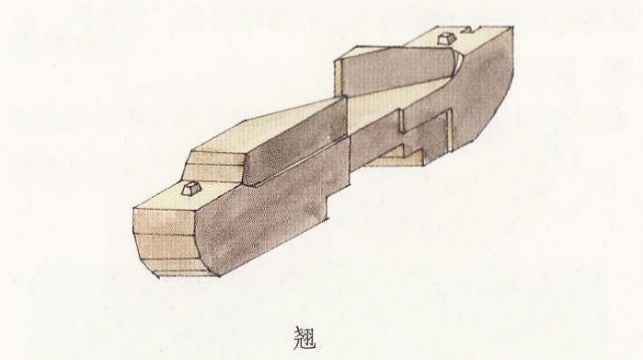

⑥ 翘/华栱

“翘”(图1-14)是清式名称,也是斗栱的构件之一,“翘”的形象与栱相同,但方向与栱不同。清式斗栱中的栱是横向的、向左右延伸的矩形短木,而翘是纵向的、向前后伸出并翘起的短木,因前后翘起而得名“翘”。其实,“翘”在宋代时也是一种栱,名为“华栱”、也叫“抄栱”。

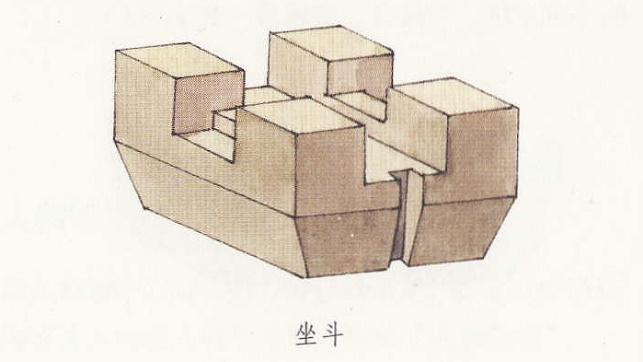

⑦ 坐斗

在一朵或一攒斗栱的最下层,直接承托正心瓜栱和头翘或头昂的斗,叫做“坐斗”(图1-15),也叫“大斗”。坐斗在宋代时称为“栌斗”。

⑧ 十八斗

在翘或昂的两端的上部,用来承托着上一层翘、昂或栱的斗,叫做“十八斗”(图1-16)。十八斗的形状与坐斗相同,但比坐斗小。因为它的长度的一点八斗口,相当于宋代“材”制度的十八分,所以叫做“十八斗”。

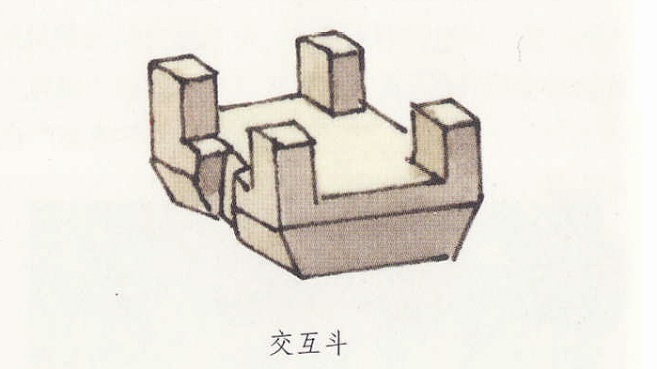

⑨ 交互斗

交互斗是宋代斗栱构件名称,也就是清代斗栱中十八斗(图1-17)。

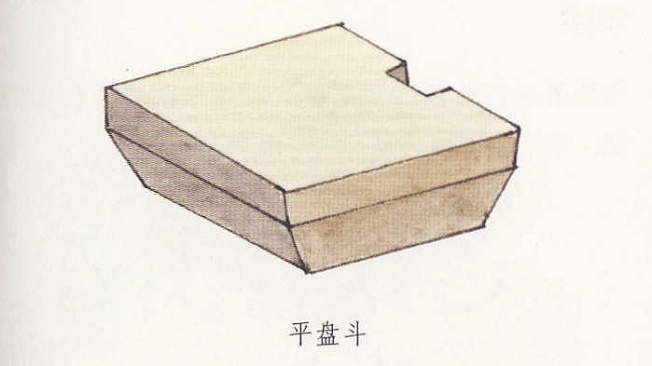

⑩ 平盘斗

平盘斗(图1-18)是斗的一种,多用在角科斗栱中,一般没有斗耳,用来承托两个方向的栱或宝瓶。

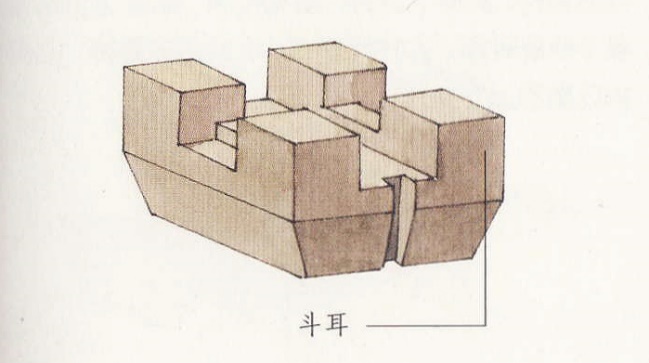

⑪ 斗耳

斗耳(图1-19)是斗上面突出的部分,它的形象类似倒置的短腿小桌子的桌腿,下面平的一层类似桌面的为斗底。斗耳的高度是斗高的五分之二。宋代时也称斗耳为“耳”。

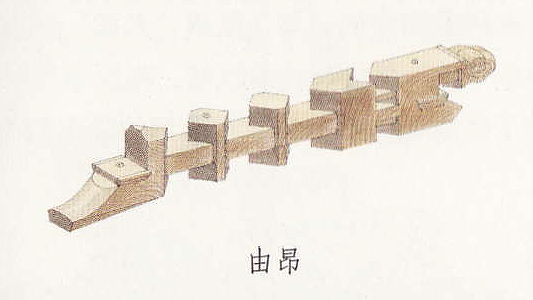

⑫ 由昂

在角科45°斜线上,与耍头齐平的昂,叫做“由昂”(图1-20)。本图是清式单翘单昂五踩角科斗栱中的由昂。

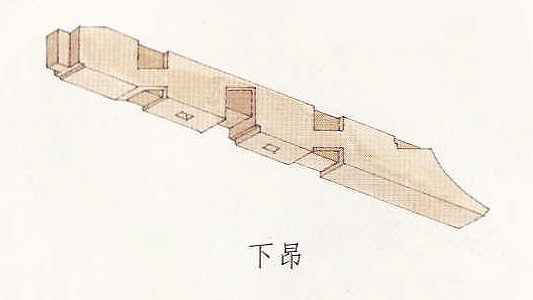

⑬ 下昂

斗栱中纵向斜置的昂类构件,功能与华栱相同,主要起传跳作用,这样的昂叫做“下昂”(图1-21)。一般所说的昂就是指下昂。

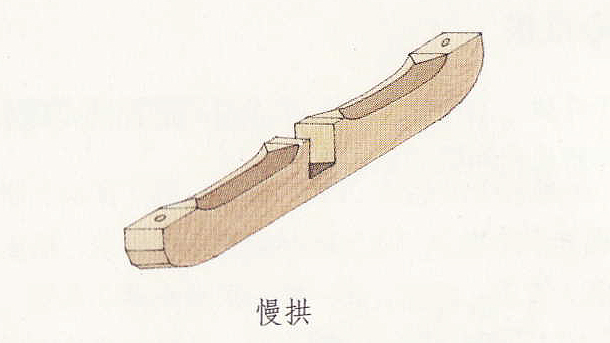

⑭ 万栱/慢栱

在瓜栱上面承托正心枋或拽枋的栱,叫做“万栱”(图1-22)。万栱是栱中最长者。

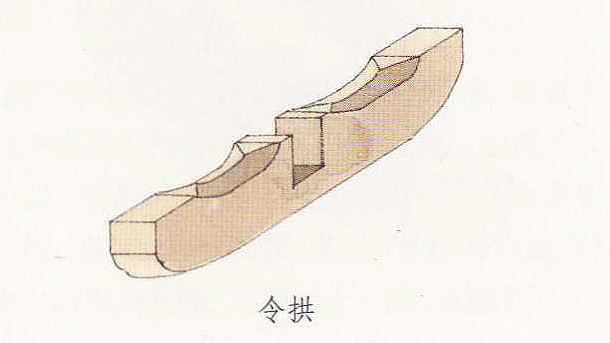

⑮ 厢栱/令拱

斗栱中最外一踩承托天花枋的栱,叫做“厢栱”(图1-23)。厢栱置于最上层的昂或翘上面。

⑯ 瓜栱/泥道栱

瓜栱(图1-24)是斗栱构件中最短的栱,也是处于最下层的栱。

一般来说,瓜栱和万栱多相叠并用,瓜栱托着万栱。瓜栱在宋代称为“瓜子栱”。

⑰ 耍头

在斗栱的前后中线的翘或昂上,有两层与翘或昂平行的构件,其中下面的一根构件叫“耍头”(图1-25)。

耍头出现于隋唐时期,样式比较多,有的没有雕饰,有的加以雕饰。

⑱ 卷杀

“卷杀”(图1-26)是对中国建筑木构件轮廓的一种艺术加工形式,如将梁架中的“梁”做成“月梁”形式。

将斗栱中的“栱”两头削成曲线形、将原本方形或圆形的柱子做成梭柱形式等,都是用的卷杀的方法。

⑲ 麻叶头

麻叶头(图1-27)是翘或昂后端的一种雕饰。麻叶头的线条非常圆润柔顺,从侧立面看犹如一团云朵,非常漂亮,具有极好的装饰作用。

⑳ 三才升

在单材栱的两端上面承托上一层栱或枋的升,叫做“三才升”(图1-28)。它在宋代是属于散斗。

4.2.4 斗拱的搭建过程(图1-29、30)

① 最下面一层为大斗,又名坐斗,是斗拱最下层的承重构件,方形,斗状;

② 第二层,在平行于面宽方向,安装一件正心瓜拱;垂直于面宽方向,安装一件头翘;在头翘两端,各安置一件十八斗;

③ 第三层,在面宽方向,正心瓜拱之上放置正心万拱一件;头翘两端的十八斗之上,各放一件单才瓜拱,每件单才瓜拱两端,各放置一件三才升。在进深方向,先放置昂一件,昂头之上放置一件十八斗;

④ 第四层,面宽方向,在正心万拱之上安装正心枋,单才瓜拱之上安装单才万拱;单才万拱两端头各放置三才升一件;昂头的十八斗之上,安装厢拱一件,厢拱两端各置三才升一件。在进深方向,扣蚂蚱头一件。

⑤ 第五层,面宽方向,在正心枋之上,迭置正心枋一层,在万拱之上各置枋一件,在里外拽万拱上各放置里外拽枋一件,在外拽厢拱之上放置挑檐枋一件,在蚂蚱头上后尾,放置里拽厢拱一件,厢拱两端头各置三才升一件。进深方向,安装撑头木一件。在各个拽枋、挑檐枋上端分别放置斜斗板、盖斗板,起到分隔室内外空间、防寒保温等作用。

⑥ 第六层,面宽方向,在正心枋之上,续迭正心枋至正心桁底端;在内拽厢拱之上,安置井口枋。进深方向,安装桁碗。

4.2.5其他名称释义

① “铺作”:自斗栱最底层的斗算起,每加一层构件,算是一铺作(图1-31)。

② 科”:是清代是对每攒斗栱的称呼(图1-32),如柱头科、平身科等。柱头科就是位于柱头上的斗栱,平身科是两柱头科之间的平板枋上的斗栱。

③ “出踩”:清式名称,就是指斗栱中翘、昂自中心线向外或向里伸出(图1-33)。如果正心是一踩,而里外又各出一踩,则合称“三踩”,这就是出三踩。如果正心是一踩,而里外各出两踩,则为“五踩”。以此类推,多者可以出到九踩,甚至是十一踩。每踩长为三斗口。

④ “出跳”:宋式名称,与“出踩”的意思相同(图1-33)。宋式斗栱中出一跳相当于清式斗栱中的出三踩,出五跳相当于出十一踩。凡是自底层斗口内出一栱或一昂,都称之为“出一跳”,一般最多出五跳。⑤ “材”:唐代时,斗栱样式已趋于统一,并且栱的高度还成了梁、枋比例的基本尺度,后来,这种基本尺度逐渐发展成为周密的模数制,即宋《营造法式》中所说的“材”(图1-35)。材的大小有八等,而材又分为十五分,以十分为宽。营造建筑时要先根据其类型定“材”的等级,其他相关构件以“材”为标准来决定。这样可以估算工料,进行预制加工,提高施工速度。其实,不论是唐代还是宋代,制定建筑标准与尺度除了可以提高施工效率外,还有一个重要目的就是避免施工时偷工减料。