4.3屋架

4.3.1 举架举折

举是指屋架的高度,常按建筑的进深和屋面的材料而定。如《考工记》中即有"匠人为沟洫,葺屋三分,瓦屋四分"的记载,这表明至少在战国时已对草顶和瓦顶屋面规定了不同的坡度。唐南禅寺大殿和佛光寺大殿举高与进深之比约为1/6,宋代建筑为1/4~1/3,清代的某些建筑竟达1/2。

在计算屋架举高时,由于各檩升高的幅度不一致,所以求得的屋面横断面坡度不是一根直线,而是若干折线组成的,称为"折"。

4.3.2 推山收山

推山是庑殿顶建筑处理屋顶的一种手法。

推山的原因: 为了形成屋面四条垂脊的曲线,需要将正脊向两山面一檩檩往外推。

推山的方法:

① 檐步不推(即下金檩不推),中金檩向外推出1/10步架,定出位置。

② 由戗线延长交于上金檩延长线于一点。从这个交点起,上金檩再往外推1/10步架,定出位置。

③ 由戗线再延长交于脊檩延长线于一点,从这一点,脊檩再往外推1/10步架,定出位置。

④ 将定出的新的点连起来一条光滑的曲线,即为推山后的垂脊曲线。

收山用于歇山顶建筑屋顶。

收山的原因: 不收山,歇山屋顶将过于庞大

收山方法: 屋顶两侧山花自山面檐柱中线向内收进的做法。

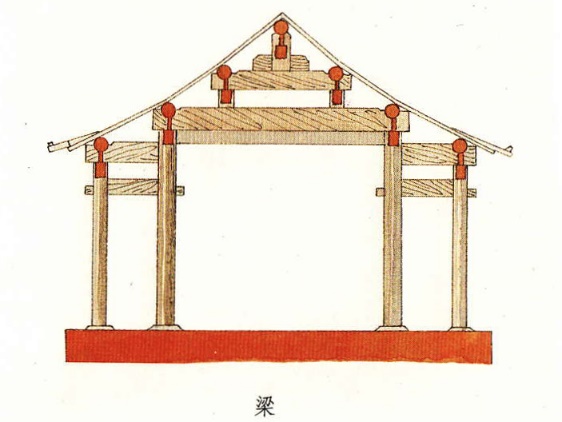

4.3.3 梁(栿)

梁(图1-36)承托着建筑物上部构架中的构件及屋面的全部重量,是建筑上部构架中最为重要的构件。

梁依据在建筑构架中的具体位置、详细形状、具体作用等的不同,又有不同的名称。大多数梁的方向,都是与建筑物的横断面一致。明清时期梁的断面基本接近方形,而中国南方的梁则较多采用圆形断面,较好的节约了木材。

① 抱头梁(图1-37)

在小式大木作建筑构件中,处在檐柱和金柱间的短梁叫做“抱头梁”。它一端在檐柱之上,另一端插入金柱之中。

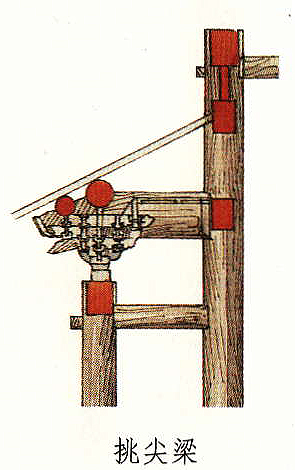

② 桃尖梁(图1-38)

在大式带檐廊的建筑物中,主要的梁多由前后金柱承托,还有一些次要的梁,如连接金柱和檐柱的梁形体较为短小,但梁头通常都做成较为复杂的形式,这种短梁叫做“桃尖梁”。桃尖梁主要起连接作用,相当于是小式大木作中的“抱头梁”。

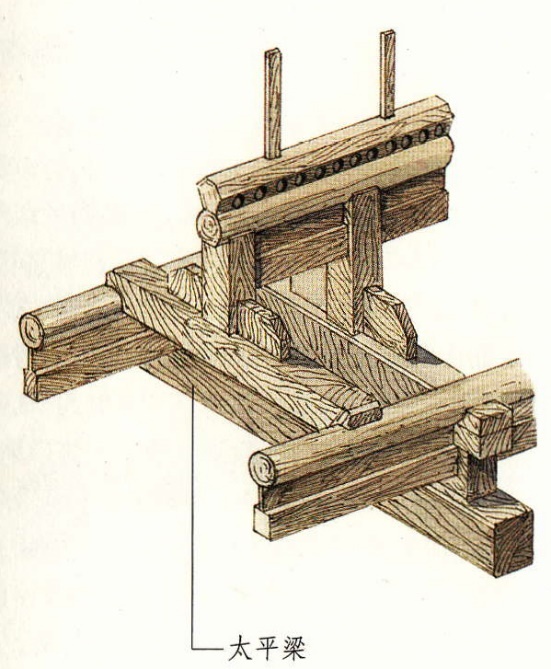

③ 太平梁(图1-39)

太平梁一般用在庑殿顶建筑中。当庑殿顶建筑采用推山做法时,由于两山向外推出,脊檩要随之加长,那么其两端便悬空于梁架之外了。但是这段悬空的脊檩上面负有正吻、瓦等构建,无疑增加了脊檩的荷载。那么为了安全与牢固起见,必须要在脊檩下面加一些承重件,这里的承重件一般就是一梁一柱,这里的柱成为“雷公柱”,而梁就是“太平梁”。除了庑殿顶推山建筑外,在某些较大的攒尖顶建筑中,其雷公柱下也要增设一根短梁作为承重件,这根短梁也叫做“太平梁”。

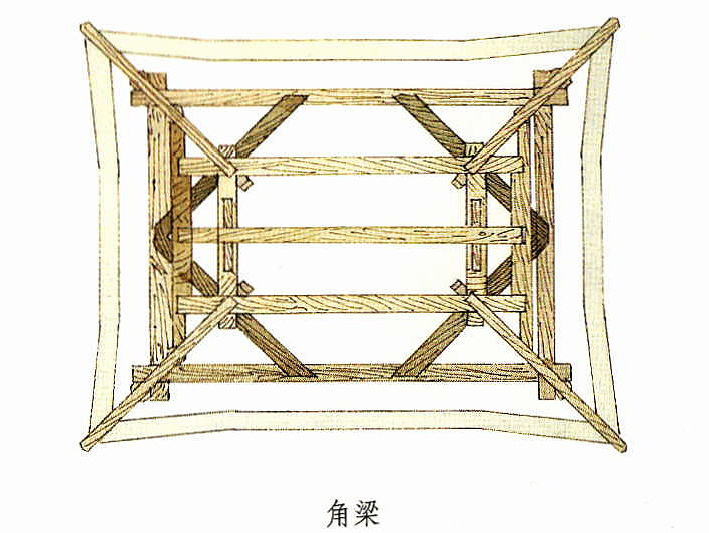

④ 角梁(图1-40)

在建筑屋顶上的垂脊处,也就是屋顶的正面和侧面相接处,最下面一架斜置并伸出柱子之外的梁,叫做“角梁”。角梁一般有上下两层,其中的下层梁在宋式建筑中称为“大角梁”,在清式建筑中称为“老角梁”。老角梁上面,即角梁的上层梁为“仔角梁”,也称“子角梁”。

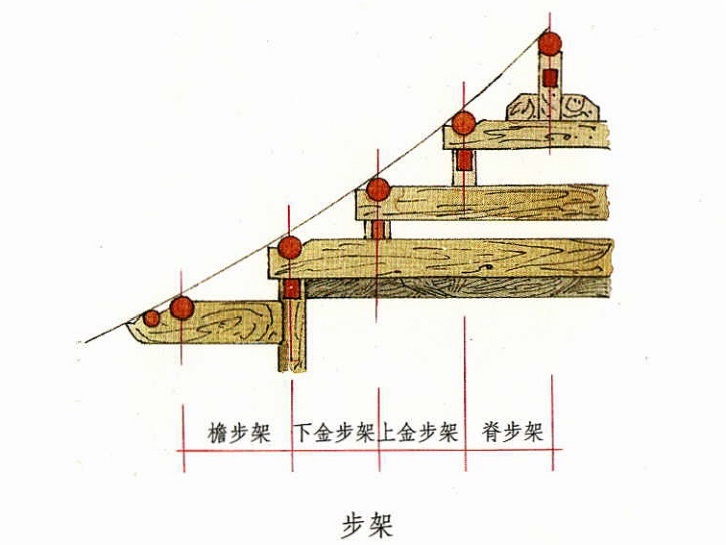

⑤步架(图1-41)

清式建筑的木构架中,相邻两条桁(檩)之间的水平距离,称为“步架”。步架依据位置的不同可以分为廊步、金步、脊步等。如果是双脊檩卷棚建筑,则最上面居中的一步架称为“顶步”。在同一幢建筑中,只有廊步和顶步在尺度上会有所变化,而其余各步架的尺寸基本相同。

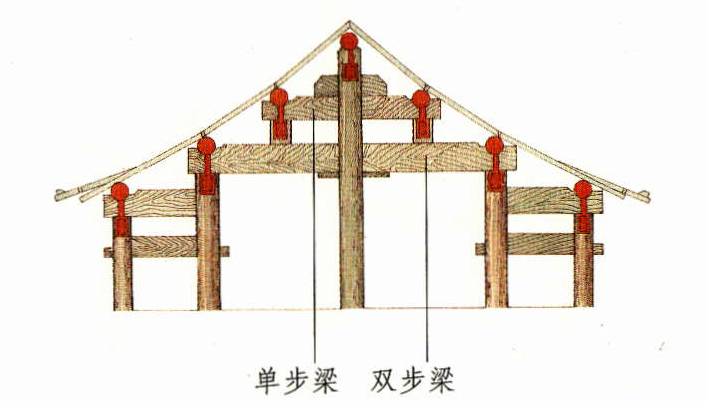

⑥ 单步梁(图1-42)

单步梁是架在双步梁之上的短梁,并且是放置在双步梁上的瓜柱上的短梁,因为长度只有一步架,所以叫做“单步梁”。

⑦ 双步梁(图1-42)

在建筑物的构架中,连接金柱和檐柱的桃尖梁,一般是不起承重作用的。但是,当檐柱与金柱之间的距离过大时,在桃尖梁的正中好可以加立一根瓜柱,上架一条梁和一根桁,此时的桃尖梁便具有了承重作用,同时梁的名称也改为“双步梁”,宋代称为“乳栿”。

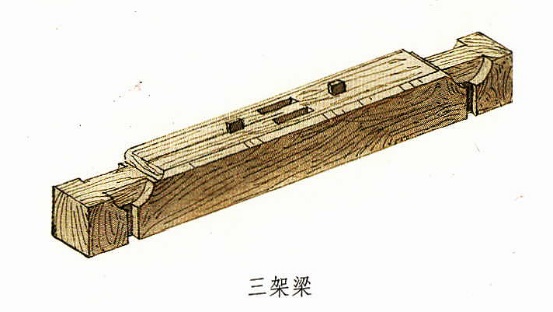

⑧ 三架梁(图1-43)

清式建筑物中,上面承托三条桁(檩)的梁,叫做“三架梁”,宋代称为“平梁”。以此类推,上面承托五条桁的梁,就叫做“五架梁”,相当于宋代的“四椽栿”。而上面承托七条桁的梁,就叫做“七架梁”,相当于宋代的“六椽栿”。

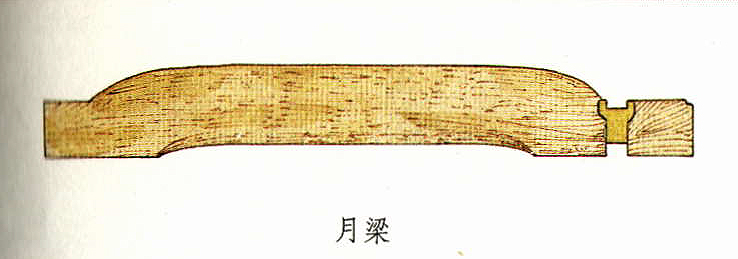

⑨ 月梁(图1-44)

“月梁”这一名称有两个含义。一是指清式卷棚顶建筑梁架的最上一层梁,叫“月梁”,也叫“顶梁”;二是指做成“新月”形式的梁,其梁的两端呈弧形、而梁的中段微微上拱,整体形象弯曲得近似新月,所以称为“月梁”。宋代以前大型建筑中露明的梁多采用“月梁”做法,到了明清时期,官式建筑中已不再使用,但在江南民间建筑中却仍较为常见。

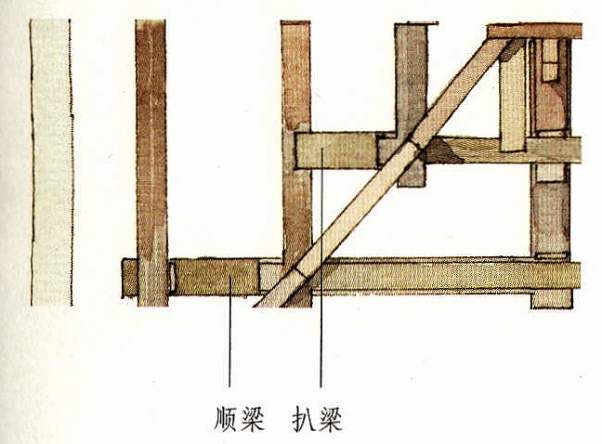

⑩ 顺梁(图1-45)

顺梁的形式、作用和一般的梁相同,之所以称之为“顺梁”,是其布置方式与建筑面宽平行,与主梁相垂直。在庑殿顶和歇山顶建筑中,常设置有顺梁,它的位置在下金枋的下面。

⑪ 扒梁(图1-45)

扒梁也称“趴梁”。扒梁和顺梁的方向一致,但是扒梁的两端不是直接架在下面的柱头上,而是扣在檩上或一般的梁上面。扒梁既是梁,同时也起着枋的作用,或者说它同时也是一根枋。

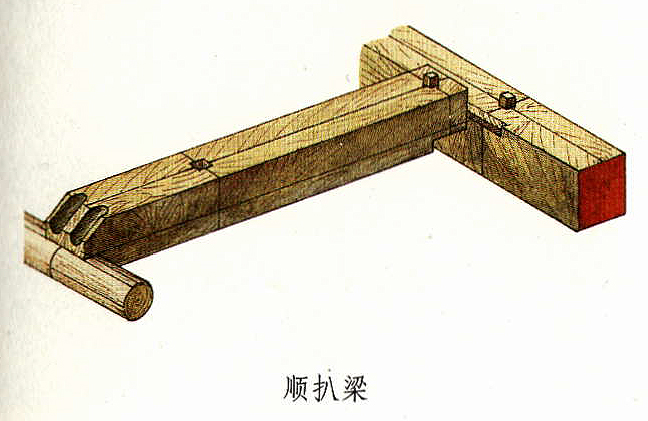

⑫ 顺扒梁(图1-46)

顺扒梁多用于庑殿顶或是歇山顶建筑的山面。其做法一般是外面一端扣在山面檐檩或正心桁上,内一端可直接搭在梁身上,也可做榫交于正身梁架的柁墩或瓜柱上。

4.3.4枋

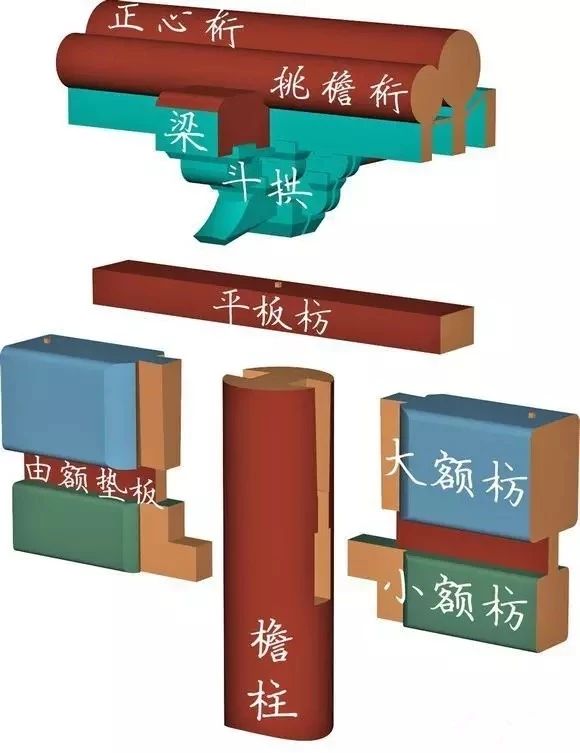

枋类构件(图1-47)很多,有用于下架,联系稳定檐柱头和金柱头的檐枋、金枋及随梁枋、穿插枋;有用在上架、稳定梁架的中金枋、上金枋、脊枋;有用在建筑物转角部分,稳定角柱的箍头枋。除此之外,还有其他特殊功能的天花枋、间枋、承椽枋、围脊枋、花台枋、跨空枋、关门枋、棋枋、麻叶穿插枋等等。这些枋类构件虽不是主要的承重构件,但在辅助主要梁架、组成整体构架中有着至关重要的作用。

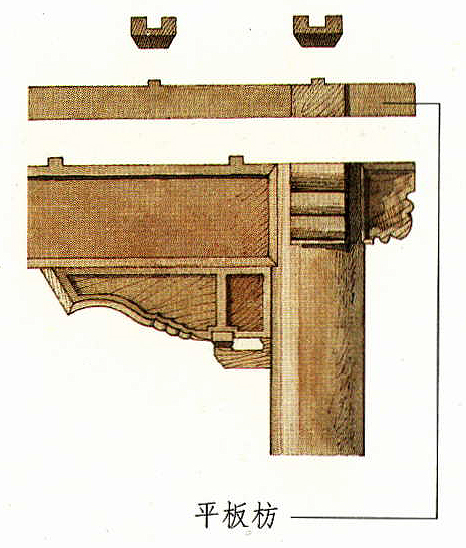

① 平板枋((图1-48)

“平板枋”是清式建筑名称,在宋式建筑中称为“普拍枋”。宋代以后,随着阑额的加厚,普拍枋也逐渐加厚、改窄,至明代时几乎与阑额同宽。到了清代则窄于大额枋或额枋了,同时名称也改为“平板枋”。

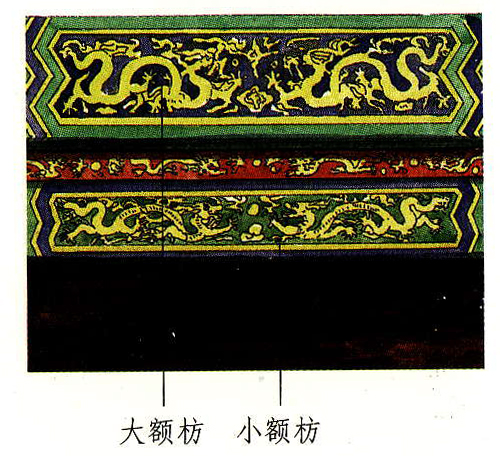

② 大小额枋(图1-49)

清式建筑构架中的枋名。在较大的建筑物中,往往有上下两层额枋,其中处在上面的较大的额枋,就叫做“大额枋”。大额枋在宋式建筑中称为“阑额”。

“小额枋”也是清式建筑构架中的枋名,在有上下两层额枋的较大的建筑物中,处在大额枋下面的较小的额枋,就叫做“小额枋”。小额枋在宋式建筑中称为“由额”。

③ 普拍枋(图1-50)

“普拍枋”是宋式建筑构架中的枋名,相当于清式建筑中的平板枋,它的主要作用是用来承托斗拱。普拍枋的位置在阑额和柱头上,而柱头斗拱则置于普拍枋之上,这样一来自然加固了柱子与阑额的连接。

4.3.5 桁(檩,槫)

“桁”(图1-51)是架于梁头与梁头之间,或是柱头斗拱与柱头斗拱之间的横木。桁的断面多是圆形,这也是它与枋的不同之处之一。桁根据具体位置的不同,分为檐桁、金桁、脊桁。宋称槫(tuán),清称桁(héng)或檩(lǐn)。

① 正心桁(图1-52)

在带有斗拱的建筑构建中,处于正心枋上的桁,叫做正心桁。所谓“正心”,也就是指在斗拱左右中线的位置。在小式大木建筑中,正心桁也就是“檐檩”

② 金桁(图1-52)

在正心桁和脊桁之间的桁都叫“金桁”,金桁安上下位置的不同又有“上金桁”、“中金桁”、“下金桁”等之别。上金桁就是距离脊桁最近的金桁,下金桁就是距离正心桁或檐桁最近的金桁,中金桁就是处于上金桁和下金桁之间的金桁。同样,在小式大木作中,金桁也就是“金檩”,根据上下位置的不同分为“上金檩”、“中金檩”、“下金檩”。

③ 脊桁

“脊桁”就是放置在脊瓜柱上的桁,紧搭在脊枋之上,它是屋脊骨架最上部的一个“桁”类构件。脊桁在小式大木中就叫做“脊檩”。

4.3.6 椽

“椽”俗称“椽子”(图1-54)。椽是密集排列于桁上、并与桁成正交的木条,也就是说,椽子的走向是与大多数的梁的走向一致的,而与枋、桁交错。梁的放置基本与地面平行,而椽子则是沿着建筑屋顶的破面铺设,与地面是不平行的。

① 花架椽

“花架椽”(图1-55)又叫“平椽”,也是清式建筑中椽子的名称之一。花架椽是处在各个金桁上的椽子,也可以说在脑椽和檐椽之间的椽子都叫“花架椽”。花架椽就像金枋、金桁构建一样,依据建筑物的进深大小、步架多少,在名称上区分出“上花架椽”、“下花架椽”等。

② 脑椽

“脑椽”(图1-55)是清式建筑中椽子的名称之一,它是椽子的最上一段,即由脊桁到上金桁之间的这段椽子。脑椽的上段插入扶脊木中,下端钉在金桁上或是搭在金桁上的椽椀上。

③ 檐椽

从下金桁到正心桁(檐檩)之间的一段椽子,叫做“檐椽”(图1-56)。檐椽的尽端就叫做“檐头”。

④ 飞椽

在大式建筑中,为了增加屋檐挑出的深度,在原有圆形断面的檐椽的外端,还要加钉一截方形断面的椽子,这段方形断面的椽子就叫做“飞椽”(图1-56),飞椽的长短自然是随着出檐深度的需要而定。

4.3.7 其他构件

① 叉手/托脚

叉手(图1-57)是宋式建筑构件名称。在抬梁式构架中,从最上层短梁到脊檩之间斜置的木件,叫做“叉手”。叉手的主要作用就是扶持脊檩。托脚也是宋式建筑构件名称,并且是宋式大木构件。托脚和叉手的作用相类,托脚是置于最上层梁之外的梁至其上面的檩之间的斜置木件。

② 扶脊木

在建筑物的脊桁之上有一条和脊桁长度相仿的横木,紧贴在脊桁上方,断面一般为六角形,在其前、后朝下的斜面上,各做出一排小洞,用以承托脑椽的上端,这段横木就叫做“扶脊木”(图1-58),扶脊木也是清式建筑构件名称。

③ 椽椀

“椽椀”(图1-59)是置于桁上以承托椽子的木头,紧贴着桁并与桁平行,其长度也与桁相仿。檐椀上按照上面要铺设的椽子的密度做出一排小洞,椽子就从洞中穿过,这样可以使椽子固定而不移位。一般来说,椽椀主要是指除了扶脊木之外的桁上的带洞的横木,扶脊木的作用和椽椀是一样的,只不过位置不同。

4.4多层木建筑构造

4.4.1叉柱造

叉柱造也称“插柱造”(图1-60),专用于楼阁式建筑,其下端做成十字开口,并插入斗栱铺作中,底部置于栌斗之上。优点是构造比较简单,不用增加其它构件。缺点是柱脚开梅口较大,削弱了柱体强度;立面上因收进较少,外观不够稳定。

4.4.2缠柱造

宋式建筑大木作做法,是柱子与斗栱的结合方法之一,使用“缠柱造”(图1-61)使上层比下层收进一定尺寸,与城墙斜收技术如出一辙,从正立面看,上下层柱子不在一条垂直线上。但在角部需要增加斜梁,另外每面还要各增加一组斗棋一—附角斗。

4.4.3永定柱

永定柱造(图1-62)是做平座的一种方法,楼阁上层柱与平座层的关系同叉柱造,而平座层不依附于楼阁下层,直接自地立柱构成平座层的柱框层,柱框层之上即为平座铺作层。这种做法比较古老,今在正定隆兴寺慈氏阁尚可见永定柱造法。