2.1、探求新建筑的先驱者

2.1.1、申克尔(Karl Fredrich Schinkel,1781-1841)

在欧洲,对新建筑的探求,最早可追溯到19世纪20年代。德国著名建筑师申克尔原本热衷于希腊复兴风格,但在资本主义大工业急剧发展的时代,申克尔为了寻求新建筑的可能性。。他试图在创作中思考并摸索建筑艺术中的时代性问题,代表作如1827年设计的柏林百货商店,大幅简化柱式与檐口,加大窗户,这在当时是一种大胆的尝试。

2.1.2、桑珀(Gotfried Semper,1803 ~ 1879)

德国建筑师桑珀原致力于古典复兴,后来又受折衷主义建筑思潮的影响。他曾在1851~ 1855年到伦敦,并深受“水晶宫”的建筑艺术造型和建造方式的启发,主张建筑的艺术形式应与新的建造手段相结合。他在1852年著有《工业艺术论》一书,1861-1863年又发表了《技术与构造艺术中的风格》(Der Stil in den techischen und techtonischen Kunaten),试图证明建造手段决定建筑形式。

在建筑艺术中,桑珀深信一座建筑物的功能应在它的平面、外观、甚至装饰构件上得以反映。他认为新的建筑形式应该反映功能与材料、技术的特点。这种创作见解曾引起当时不少人的注目,并为长期受学院派的为艺术而艺术的思想禁锢的建筑师们指出了一条新的道路。

2.1.3、拉布鲁斯特(Labrouste)

在法国,拉布鲁斯特是一位杰出的建筑师,他所设计的巴黎圣吉纳维夫图书馆(1843-1850年)与巴黎国立图书馆(1858-1868年),不仅在阅览室与书库中大胆地应用并暴露了新的建筑材料与结构;在外形上虽没有跳出一般建筑的格局,但造型已开始净化。这些建筑为后来创造新建筑形式曾起了一定的示范作用。

2.2、艺术与工艺运动

19世纪50年代在英国出现的“艺术与工艺运动(Arts and Crafts Movement)"是小资产阶级浪漫主义的社会与文艺思想在建筑与日用品设计上的反映,赞扬手工艺制品的艺术效果、制作者与成品的情感交流与自然材料的美。

英国是世界上最早发展工业的国家,也是最先遭受各种工业城市疾病危害的国家,城市交通、居住与卫生条件恶劣。一些小资产阶级知识分子,出现了一股相当强烈的反对与僧恨工业,鼓吹逃离工业城市,怀念中世纪安静的乡村生活与向往自然的浪漫主义情绪,反对各种粗制滥造而廉价的工业产品取代原本高雅、精致与富于个性的手工业制品。以罗斯金(John Ruakin,1819-1900年)和莫里斯(William Morris,1834 ~ 1896年)为代表的“艺术与工艺运动”便是这股思潮的反映。

莫里斯为了反对粗制滥造的机器制品,寻求志同道合的人组成了一个作坊,制作精美的手工家具、铁花栏杆、墙纸和家庭用具等,由于成本太贵,未能大量推广。“艺术与工艺运动”建筑上主张迁到城郊建造“田园式”住宅来摆脱象征权势的古典建筑形式。1859-1860年由建筑师韦布(Philip Webb)在肯特建造的“红屋"(Red House,Bexley Heath,Kent)为代表作。

图:红屋(Red House)

“红屋”是莫里斯的住宅,平面根据功能需要布置成L形,使每个房间都能自然采光,并用本地产的红砖建造,不加粉刷,大胆摒弃了传统的贴面装饰,表现出材料本身的质感。这种将功能、材料与艺术造型结合的尝试,对后来的新建筑有一定的启发,受到不求气派、着重居住质量的小资产阶级的认同。

莫里斯和罗斯金思想的消极方面,即表现为把用机器看成是一切文化的敌人,他们向往过去和主张回到手工艺生产,显然是向后看的,也是不合时宜的。相对来说,后来欧洲大陆的新建筑运动就多少反映了工业时代的特点。

2.3、新艺术运动

19世纪80年代始于比利时布鲁塞尔的新艺术运动(Art Nouveau),是欧洲真正提出变革建筑形式的信号。

2.3.1、费尔德(Henry van de Velde,1863~1957)

新艺术运动的创始人之一费尔德原是一名画家,80年代致力于建筑艺术革新的目的是要在绘画、装饰与建筑上创造一种不同于以往的艺术风格。

费尔德曾组织建筑师讨论结构和形式之间的关系,并在“田园式”住宅思想与世界博览会技术成就的基础上迈开了新的一步,肯定了产品的形式应有时代特征,并应与其生产手段一致。

在建筑上,他们极力反对历史样式,意欲创造一种前所未见的,能适应工业时代精神的装饰方法。当时新艺术运动在绘画与装饰主题上喜用自然界生长繁盛的草木形状的线条,于是建筑墙面、家具、栏杆及窗棂等也莫不如此。由于铁便于制作各种曲线,因此在建筑装饰中大量应用铁构件,包括铁梁柱。

2.3.2、新艺术派建筑特征

新艺术派的建筑特征主要表现在室内,外形保持了砖石建筑的格局,一般比较简洁。有时用了一些曲线或弧形墙面使之不致单调。典型的例子如布鲁塞尔都灵路12号住宅(12 Rue de Turin)、德国魏玛艺术学校(Weimar Art School)等。

1884年以后,新艺术运动迅速地传遍欧洲,甚至影响到了美洲。正是由于它的这些植物形花纹与曲线装饰,脱掉了折衷主义的外衣。新艺术运动在建筑中的这种改革只局限于艺术形式与装饰手法,终不过是以一种新的形式上反对传统形式而已,并未能全面解决建筑形式与内容的关系,以及与新技术的结合问题,这也就是它为什么在流行一时之后,在1906年左右便逐渐衰落。虽然如此,它仍是现代建筑摆脱旧形式羁绊过程中的一个有力步骤。

图左:都灵12号住宅 图右:魏玛艺术学校

2.3.3、德国青年风格派(Jugendstil)

新艺术运动在德国称之为青年风格派,其主要据点是慕尼黑。它们的代表作品如1897 ~1898年在慕尼黑建造的拉照相馆(Elvira Photographic Studio)和1901年建造的慕尼黑剧院。当时属于这一派的著名建筑师有贝伦斯(Peter Behrens,1868-1940)、恩德尔(August Endell,1871-1924年)等。青年风格派在德国真正有成就的地方是在达姆施塔特。1901-1903年在黑森大公恩斯特·路德维希(Ernst Ludwig of Hessen)的赞助下,那里举行了一次广泛的现代艺术展览会,吸收了各国著名的艺术家与建筑师参加,其中比较著名的有奥尔布里希(Joseph Maria Olbrich,1867 ~ 1908年)与贝伦斯等人。展览会打破常规,除了建造一座展览馆外,还在就近一个公园里让各个艺术家自由布置,建造自己的房子,形成了一个艺术家之村。他们把建筑作为复兴艺术的起点,试图使新艺术和建筑设计紧密结合起来。这里最有代表性的作品是由奥尔布里希设计的路德维希展览馆(Ernst Ludwig House,1901),它的外观简洁,窗户很大,主要入口是一个圆拱形的大门,两旁有一对大雕像。大门周围布满了植物图案的装饰,反映了新艺术运动的特征。

图:路德维希展览馆(Ernst Ludwig House)

2.3.4、麦金托什(Charles Rennie Mackintosh,1868~1928)

新艺术运动在英国也有它的代表人物,麦金托什(Charles Rennie Mackintosh,1868~1928年)是其中最具天才者。他的作品格拉斯哥艺术学校的图书馆部分(1907-1909年)反映了建筑功能同新艺术造型手法上的有机联系,当时的维也纳学派与分离派也受到他的影响。

2.3.5、高迪(Antonio Gaudi,1852 ~1926)

西班牙建筑师高迪(Antonio Gaudi,1852 ~1926年)虽被归纳为新艺术派的一员,但在建筑艺术形式的探新中却另辟途径。他与比利时的新艺术运动并没有渊源上的联系,但在方法上却有一致之处,即努力探求一种与复古主义学院派全然不同的建筑风格。他以浪漫主义的幻想极力使塑性的艺术形式渗透到三度的建筑空间中去,还吸取了东方伊斯兰的韵味和欧洲哥特式建筑结构的特点,再结合自然的形式,精心地独创了他自己的具有隐喻性的塑性造型。西班牙巴塞罗那的米拉公寓(Casa Mila,1905 ~1910年)便是典型的例子。高迪的建筑使人赞叹,但由于过于独特对建筑界的影响不大。在他的作品中看不出功能与技术上的革新,技术也仅仅是用来为艺术的偏爱服务。过去他并未受到很大的重视,但近20余年却在西方国家被追封为伟大的天才建筑师,以其浪漫主义的想像力和建筑形式的出其不意而备受赏识。因为这正符合当前西方资本主义世界标新立异追求非常规的创造精神。

图:米拉公寓

2.4、奥地利、荷兰与芬兰的探索

2.4.1、维也纳学派

在新艺术运动的影响下,奥地利形成了以瓦格纳(Otto Wagner,1841 ~1918年)为首的维也纳学派。瓦格纳主张对现有的建筑形式进行“净化”,使之回到最基本的起点,从而创造新形式。瓦格纳的代表作品是维也纳的地下铁道车站(1896 ~ 1897年)和维也纳的邮政储蓄银行(The Post Office Saving Bank,1905年)。车站上还有一些新艺术派特点的铁花装饰;而银行的大厅里却线条简洁,所有的装饰都被废除了,玻璃和钢材被用来为现代的功能和结构理论服务。

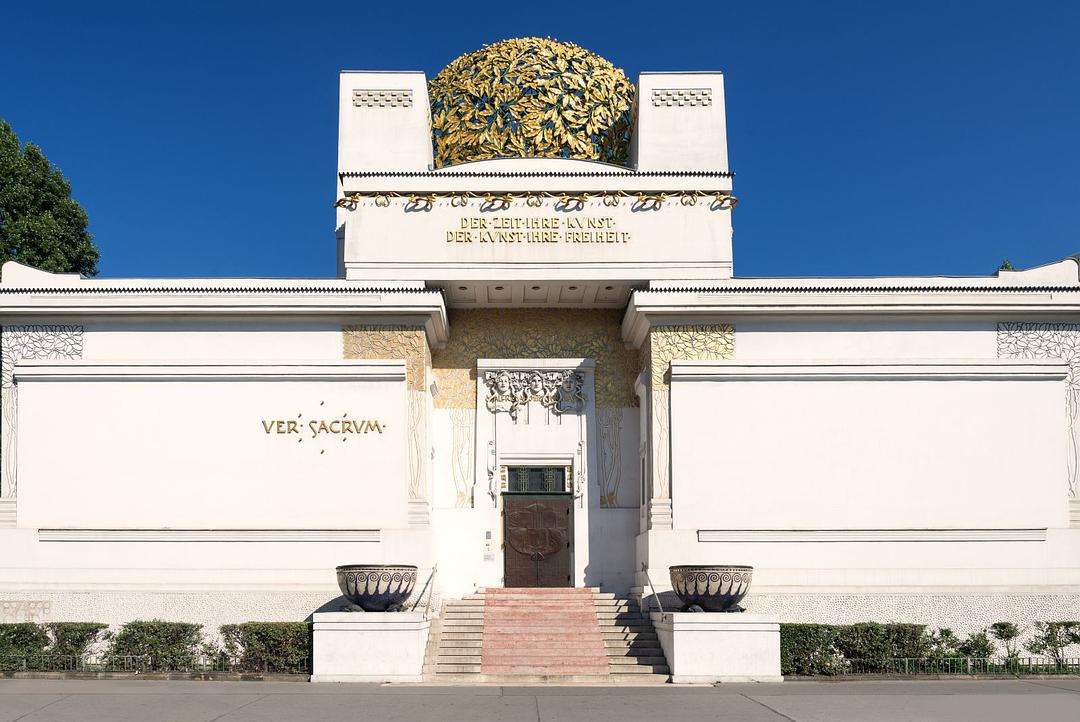

②维也纳分离派

1897年间,维也纳学派中的一部分人员成立了“分离派”(Vienn's Secession),宣称要和过去的传统决裂。1898年在维也纳建的分离派展览馆,设计人奥尔布里希就是一例。他们主张造型简洁,常是大片的光墙和简单的立方体,只有局部集中装饰。但和新艺术派不同的是装饰主题常用直线,使建筑造型走向简洁的道路。瓦格纳本人在1899年也参加了这个组织。这派的代表人物是奥尔布里希和霍夫曼(J.C.Hoffmann,1870~ 1956年)等。

③装饰即罪恶

洛斯(Adolf Loos,1870 ~ 1933)是一位在建筑理论上有独到见解的人。当瓦格纳还没有完全拒绝装饰的时候,洛斯就开始反对装饰,并反对把建筑列入艺术范畴。他针对当时城市生活的日益恶化,指出“城市离不开技术”,“维护文明的关键莫过于足够的城市供水”。他主张建筑以实用与舒适为主,认为建筑“不是依靠装饰而是以形体自身之美为美”,甚至把装饰与罪恶等同起来。洛斯的思想反映了当时某些资产阶级建筑师在批判“为艺术而艺术”中的一个极端。他的代表作品是1910年在维也纳建造的斯坦纳住宅(Steiner House,图2-2-8),建筑外部完全没有装饰。他强调建筑物作为立方体的组合同墙面和窗子的比例关系,是一完全不同于折衷主义并预告了功能主义的建筑形式。因此洛斯可以说是新建筑运动中一杰出人物。

图左:维也纳储蓄银行 图中:维也纳分离派展览馆 图右:斯坦纳住宅

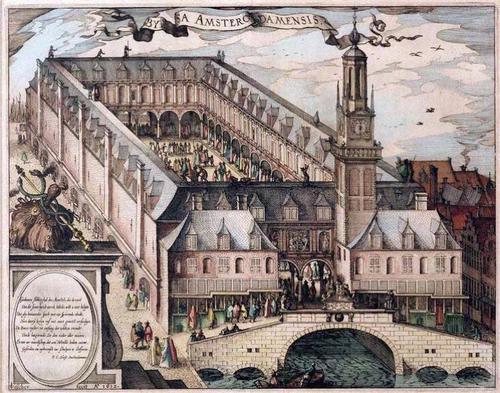

2.4.2、荷兰“净化建筑”

在北欧,对新建筑的探索以荷兰较为出色。著名建筑师伯尔拉赫(H.P.Berlage,1856~1934年)对当时流行的折衷主义艺术深为痛恨,提倡“净化”(Prify)建筑,主张建筑造型应简洁明快及表现材料的质感,声明要寻找一种真实的,能够表达时代的建筑。他的代表作品是1898-1903年建造的阿姆斯特丹证券交易所,建筑形体维持了当时建筑的大体格局,但形式则被简化。内外墙面均为清水砖墙,不加粉刷,恢复了荷兰精美砖工的传统;在原来檐部与柱头的位置,以白石代替线脚和雕饰;内部大厅大胆地采用钢拱架与玻璃顶棚的作法,体现了新材料、新结构与新功能的特点。但是它正立面的连续券门,上部的圆窗和檐下的小齿饰,仍不免使人联想到当地中世纪“罗马风建筑"(Romanesque Architecture)传统。

图:阿姆斯特丹建筑交易所手绘图

2.4.3、芬兰

芬兰,是北欧较偏僻的一个国家。在那里遍布着湖泊与森林,有着独特的民族传统,虽然许多世纪以来曾多次受到外国的侵略,但在文化上并没有被征服。19世纪末,它也受到了新艺术运动的影响,并主动接受了它。20世纪初,在探求新建筑的运动中,著名建筑师老沙里宁(Eliel Saarinen,1873 ~ 1950年)所作的赫尔辛基火车站(1906 ~1916年)是一非常杰出的实例,其简洁的体形、灵活的空间组合,为芬兰现代建筑的发展开辟了道路。

图:赫尔辛基火车站