第二次世界大战从世界范围来说始于1939年,结束于1945年,即从德国入侵波兰起,到德国和日本投降为止。在此数年中,各国政治与经济条件的不同,思想和文化传统的不一,以及对于建筑本质与目的的不同看法使各地建筑发展极不平衡,建筑活动与建筑思潮也很不一致。

1.1、欧洲二战后的建筑发展情况

① 英国

·卫星城镇规划。

·从20世纪60年代起,注意建筑设计的多样性和创造地方特色。

·新粗野主义(New Brutalism),现代建筑在战后形成的力求在建筑形式上创新的支派,20世纪50年代以史密森夫妇为代表。

·阿基格拉姆派(Archigram),60年代以库克为代表,提出未来乌托邦城市的设想。

·建造架空的“新陆地”(New Land),上面为房屋,下面是机动车交通与服务性设施。使行人不受交通干扰。

② 法国

·应急的重建与城市规划之间的矛盾。

·20世纪50年代下半期,通过发展区域与地区规划条例后,在国家资助下建造采用预制装配的工业体系住宅。

·图卢兹·勒·米拉居住区(1961~1966年,设计人Candilis, Josic and Woods),激动车与行人分流,互不干扰,住宅种类与组和方式多样化。

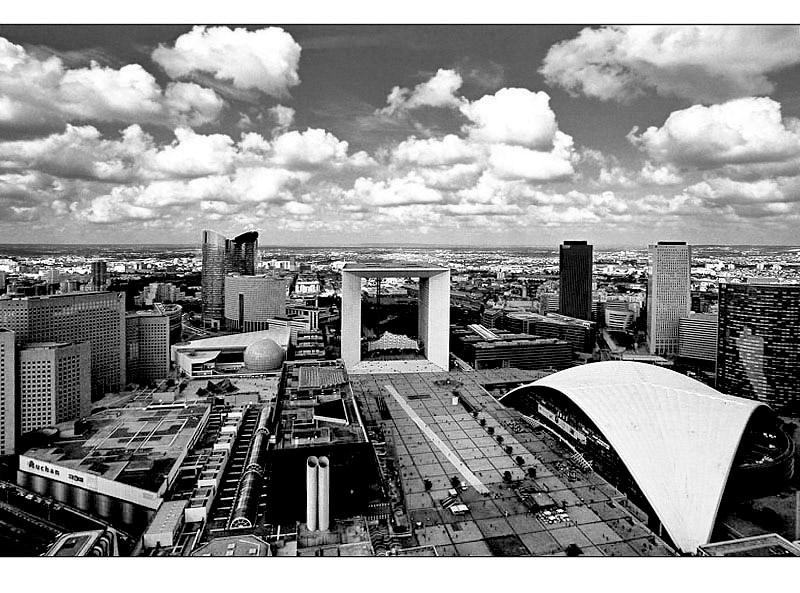

·1961年,通过限制城市中心发展、将工厂与办公楼迁往郊区,并在巴黎周围发展5个新城的巴黎改建计划。例如巴黎西郊德方斯新区(La Defence)

·战后现代建筑派取代学院派成为法国的主要学派,并在其后30余年引人注目。

巴黎,德方斯新区

③ 前西德

·设计思想:战后初期走现代建筑道路的主要为20年代现代建筑派中未逃亡国外的老建筑师,巴特宁、沙龙及卢克哈特兄弟等。

·现代建筑:

柏林爱乐音乐厅(Berlin Philharmonie, 1959~1963年,设计人沙龙)

罗密欧与朱丽叶公寓(The Romeo and Juliet Apartment,设计人沙龙)

巴伐利亚发动机厂办公楼

(Verwaltung der Bayerischen Motorenwerke,设计人K.Schumntzer)

1957年-西柏林汉莎国际住宅展览会。

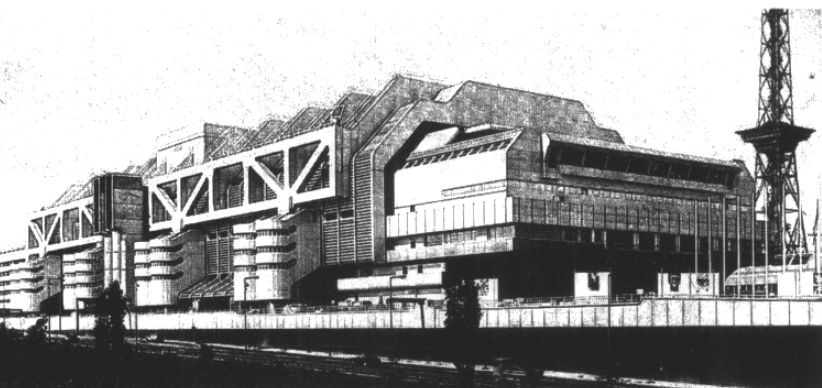

20世纪70年代末-西柏林国际会议中心。

图左:柏林爱乐音乐厅 图中:巴伐利亚发动机厂办公楼 图右:西柏林国际会议中心

④ 意大利

建筑风格:

·新现实主义(Neo-realism),主张把目光转向人们每天日常生活中所见所闻的具体现实,用最通俗、普通及像日常交谈的语言进行表达,反对抽象的,同日常生活无关的东西。

·倾向于理性的分析和建造技术。

2.北欧二战后的建筑发展情况

① 瑞典

·住宅建设

魏林比住宅区

·住房建筑风格有“人情味”与“地方性”倾向,更普通与朴素并接近传统,被称为“新经验主义”(New Empericism)。

代表人物马克利乌斯(Sven Markelius)、厄斯金(Ralph Erskine)

代表作:斯德哥尔摩格伦达新村(Siedlung Grondel,1948~1950年,设计人S.Backstrom、L.Reinius)魏林比低层住宅(设计人Hoyer、Lynndquist)

② 丹麦与芬兰

·丹麦乌尔松(J.Utzon)弗雷登斯堡住宅新村,1962~1963年。

·芬兰建筑师阿尔托,及“人情化”与“地域性”建筑风格。

③ 荷兰

·鹿特丹市中心重建:林巴恩步行购物街(Lijnbaan )设计人 范登布鲁克(J.H.Van den Broek)、巴克马(J.B.Bakema)。

·探索城市的基本单元----“形象组团”----组成各种不同规模的既统一又具有个性的居住小区或大区。

亨格洛小德里恩住宅区(Klein Driene in Hengelo,1956~1958年)

阿姆斯特丹儿童之家(Children’s Home, Amsterdam,1957~1960年),设计人范艾克(Aldo Van Eyck)。

图左:林巴恩步行购物街 图右:小德里恩住宅区

3.美国二战后的建筑发展情况

·战后建筑技术发展。

·发展高层建筑。纽约利华大厦、西格拉姆大厦等。

·住宅区发展尤其是城郊住宅区。

·卫星城镇建设及旧城重建。

·对理性主义进行充实与提高----既要重视功能与技术的合理性与先进性,又要使形式能取悦人。

·20世纪50年代后期,掀起典雅主义之风。

·现代主义之后(Post-Modernism)思潮----20世纪60年代末,批判现代建筑的理性原则、提倡自由地引用历史符号的设计倾向。

4、巴西二战后的建筑发展情况

·建筑形式现代化,但形成拉美国家建筑风格----曲线形体及变化的遮阳板。

·1957年,巴西新都巴西利亚建设。规划方案设计人科斯塔(Lucio Costa)

三权广场与总统府(1958年)设计人尼迈耶。

5、日本二战后的建筑发展情况

·战后日本建筑的发展:恢复期(1945~1950),成长期(1950~1960),发展期(1960年以后)。

·20世纪60年代起,筑波科学城、关西科学城、新宿副中心的规划建设。

·建筑设计:广岛和平中心纪念馆与纪念券门(1947~1950年),设计人丹下健三(Kenzo Tange)。

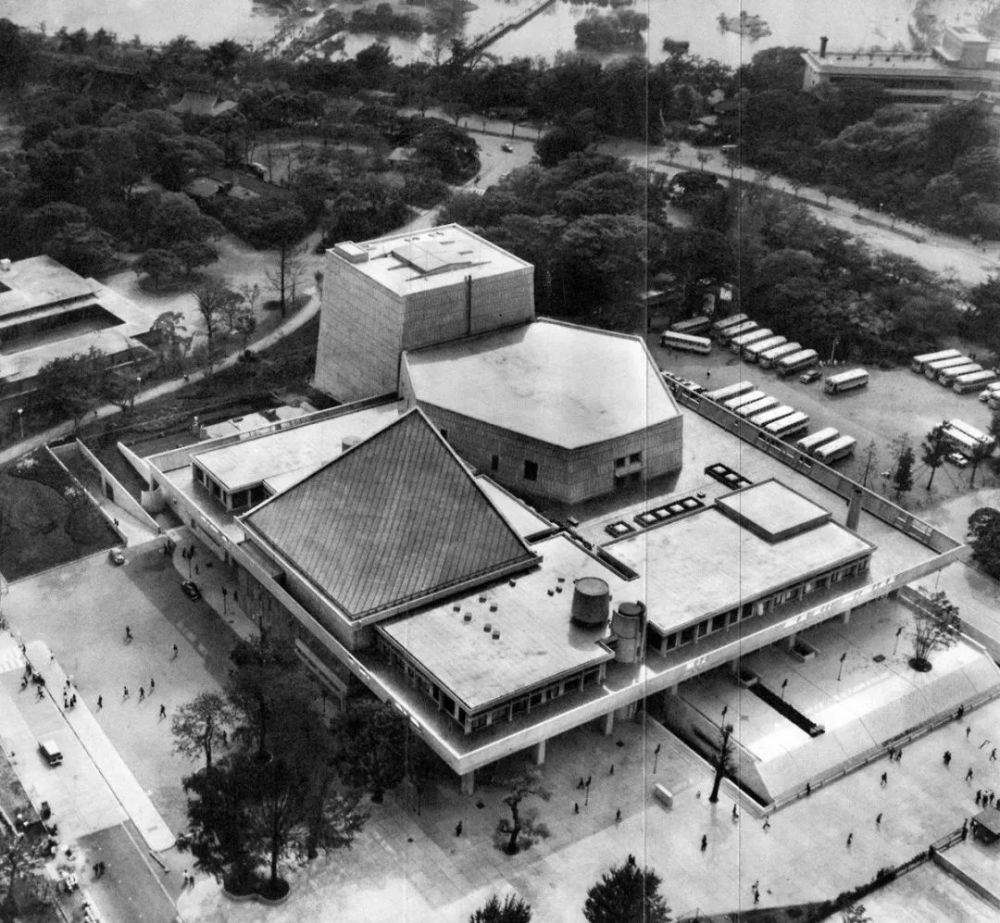

东京文化纪念会馆与京都文化会馆,1961年建成,设计人前川国男。

皇居旁大楼,1966年,设计人林昌二,被认为是具有战后日本现代建筑最高水平的作品。

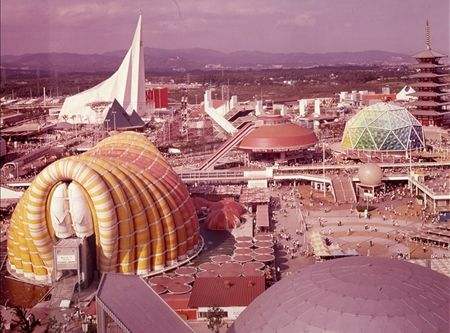

1970年大阪国际博览会,充气建筑大展出,探索充气结构的各种可能性。

县与市厅舍设计,含办公、市民活动、会场。

高层建筑设计创新:

东京中银仓体大楼(1972年),设计人黑川纪章,新陈代谢派。

·建筑类型、建筑技术或设计手法均进入西方先进建筑行列。

·建筑风格受到柯布西耶及赖特助手雷蒙的影响,也探讨传统手法在新建筑上的运用。

图左:中银舱体大楼 图中:东京文化纪念会馆 图右:大阪国际展览会充气建筑

6、前苏联

·战后一段时期,把高大雄伟与繁琐装饰认作是显示比资本主义制度优越和富裕的象征,把从俄罗斯文艺复兴到折衷主义艺术形式视为社会主义的民族形式。

莫斯科古德林斯基广场(1950~1954年),设计人M.Posokhin等。

莫斯科奥斯坦丁电视塔(Teletower in Ostankino,1960~1967年),结构工程师尼基金,建筑师布尔金等,高533米。