婆罗门大盛后汲取了佛教和其他宗教的教义,得名为印度教。

早期婆罗门教没有庙宇,只在露天举行宗教仪式。

在兴之后,建造起永久性的庙宇。

10世纪起,印度建造了大量得婆罗门庙宇,形制参照公共集会建筑物和佛教的支提。

庙宇用石材建造,结构技术不高,常用梁柱和叠涩,内部空间不发达。形式上保留着许多木结构的手法,宇整个地是从山岩上凿出来的。代表建筑有:凯拉莎庙。

婆罗门教的庙宇分为北部的、南部的和中部的。

4.1北部的

发展最早的婆罗门庙宇。

北方庙宇的特点:没有院子,独立在旷地中。

形制:门厅、神堂和神堂上的屋顶演化而成的塔。它们前后按轴线立在高高的台基上。门厅是方的,顶子作方锥形,是毁灭之神湿婆的本体,用水平线代表,顶子是密檐式的。神堂上的塔,轮廓作柔和的、富有弹性的曲线,可能起源于民间编竹抹泥的屋顶。

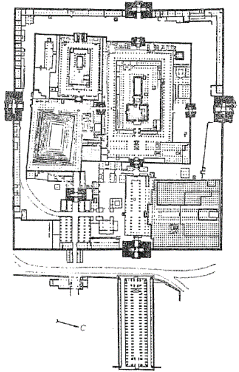

代表建筑:林迦拉吉庙、康达立耶—玛哈迪瓦庙(图4-1)。

4.2南部的

7世纪起由石造的庙宇。初期形制和北方的相似,不过塔的轮廓不呈曲线,而是方锥形的,并且显然由木构的多层楼阁演变而成。

11-17世纪建造了大量的婆罗门教寺院,气势强胜。形制:庙宇的主体也是门厅、神堂和它顶上的塔。因为厅上用平顶,所以堂上的塔更加突出。

代表作有:提路凡纳马雷庙、马都拉庙(图4-2)、斯里兰干的拉玛庙。

塔作高高的平顶方锥形,轮廓挺直,棱角鲜明,虽然覆满了动态强烈的小型的圆雕,但保持着总体的单纯几何性,形象还是简洁的,因而庄严雄伟,很有纪念性。

4.2中部的

庙宇四周有一圈柱廊,院子中央铺展开宽大的台基。院子中央铺展开宽大的台基,台基上正中是一间举行宗教仪式的柱厅。柱厅后连接一个神堂,顶上有塔。柱厅、神堂和它顶上的塔是三位一体神的本体。神堂顶上的塔不高,彼此独立,没有明显的主次之分。雕饰很多,最完整的例子是,桑纳特浦尔德卡撒瓦庙。

4.3耆那教庙宇

1000-1300年间,造了大量的耆那教的庙宇。耆那教的庙宇十分豪华。

形制:形制同婆罗门教的很相似,不过比较开敞一些,柱厅的外墙不完全封闭。柱厅的平面通常是十字形的,正中有8角形或圆形的藻井,叠涩而成,用柱子和柱头上长长的斜撑支承着。

特点:筑物内外一切部位都精雕细琢,满铺满盖。雕刻一般很深,甚至作透雕和圆雕。

阿部山是耆那教圣地,最著名的有迪尔瓦拉庙和泰加巴拉庙。

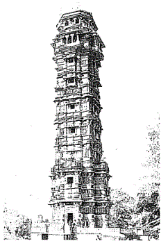

契托的荣誉塔(图4-3):由微黄的大理石筑成,完全模仿多层的木构阁楼阁式塔。

图4-1康达立耶—玛哈迪瓦庙 图4-2马都拉庙 图4-3荣誉塔