10 装饰

装饰包括粉刷、油漆、彩画、壁画、雕刻、泥塑以及利用建筑材料和构件本身色彩和状态的变化等。装饰并不都是人们美感的单纯反映,许多是从建筑功能和技术的实践中逐渐发展起来的,例如粉刷、油漆和彩画等。

10.1 粉刷

最初用来堵塞墙体或地面的缝隙并作为护面层,使壁、地面光洁平整,以消除或减少毛细现象,并改进了室内采光。在仰韶文化早期的半穴居中,已有在穴底和穴壁抹细泥面层的例子。陕西西安半坡早期遗址也发现用于建筑屋盖的草筋泥表面抹有白细泥土光面。由此可见,表面抹泥是我国最古老的粉饰手法。

至少在商代已在泥墙面上涂“蜃灰”(即蚌壳灰),这使建筑外观大大改变。《尔雅》有“馒谓之圬,地谓之黝,墙谓之垩”的记载,不但说明周代已有专门用于涂饰的工具,而且有墙面涂白和地面涂黑的做法。根据发掘资料:秦咸阳宫室地面已经涂红;两汉文献中除了“丹墀”、“玄墀”,还有壁面涂胡粉,周边框以青紫的记载;内蒙古和林格尔东汉墓壁画所显示的宁城乌垣校尉官署,外围墙涂土红,内部建筑用白墙红柱。这种在宫殿、官署、庙宇的外墙面涂土朱(图1-130)的方式,直到清代仍被沿袭。

在砖墙大量使用后,除清水墙外,多数壁体表面仍用粉刷。其目的于室外主要是为了美观,室内是为了清洁和改善采光,至于原来对墙体的保护功能,则显然退居次要了。

10.2 油漆

晚商和西周已有木胎漆器,但为数甚少。在战国与西汉木椁墓中已有涂漆之棺椁。西汉崖墓中又有于墓室天花及墙面施漆的例子。文献记载西汉武帝昭阳殿上亦已霖漆,用以涂瓦的。

官式木构建筑的柱枋,自汉起都以红色为基调,如前述东汉和林格尔墓壁画中的官署,陕西乾县唐藍德太子墓壁画中的宫國以及北京明、清故殿等。梁架上至少在战国时就已饰以彩画,汉代彩画的题材常采用云气、仙灵、植物、动物等。六朝时多用莲瓣。唐、宋及以后,几何图形和植物花纹渐多,色调也由红转向青、绿,并大量使用了晕。

汉代在木构上缠裹锦绣的做法到北宋时已渐少,在柱、枋上使用金缸和在椽头、梁身上饰珠玉的方式也都被彩画所代替,彩画中的箍头式样就是昔日金红的墓写。

宋代彩画可分为五彩遍装、碾玉装、青绿叠晕棱间装、三晕带红棱间装、解绿装、解绿结华装、丹粉刷饰、黄土刷饰、杂间装九种。总的可分三类:

一是五彩遍装法。这是以青绿迭晕为外缘,内底用红上绘五彩花纹;或用朱色迭晕轮廓,内底用青。这种华丽彩画大抵是唐以来的形式,多用于宫殿、庙宇的主要建筑,如辽宁义县奉国寺大殿、江苏江宁南唐二陵及河南白沙宋墓等都属此类。

二是碾玉装以及青绿迭晕棱间装用青绿为主的彩画。前者以青绿迭晕为外框,框内施深青底描淡绿花;后者用青绿相同的对晕而不用花纹。这种彩画多用于住宅、园林及宫殿等的次要建筑,可能是宋代创始的手法,对明、清彩画影响很大。

三是解绿装、和丹粉刷饰等。这是以刷土朱暖色为主的彩画,依古来赤白彩画的旧制。通刷土朱,而以青绿迭晕为外框的是解绿装,若在土朱底上绘花纹,即是解绿结华装(图1-131);遍刷土朱,以白色为边框的是丹粉刷饰;以土黄代土朱的是黄土刷饰。《营造法式》中的“七朱八白”就是丹粉刷饰的一种。刷饰都用于次要房舍,是彩画中最低等的。此外还有将二种彩画交错配置的,称为杂间装,如五彩间碾玉、青绿三晕间碾玉等。

10.3 彩画

宋代彩画在梁、阑额端部使用了由各种如意头组成的藻头,称为角叶,改变了过去用同样花纹作通长构图的格局,而代以箍头、藻头加枋心的新形式。但这时的箍头与藻头较短,少于构件长度的1/4,此外,彩画中大量用晕,极少用金,风格走向淡雅。

明代彩画以旋子为主,其外形呈椭圆,花瓣层次较少,造型简洁,仅主要线条用金。枋心长度已较宋代为短。清代彩画有和玺、旋子、苏式、箍头等几种。但以旋子彩画使用较广。

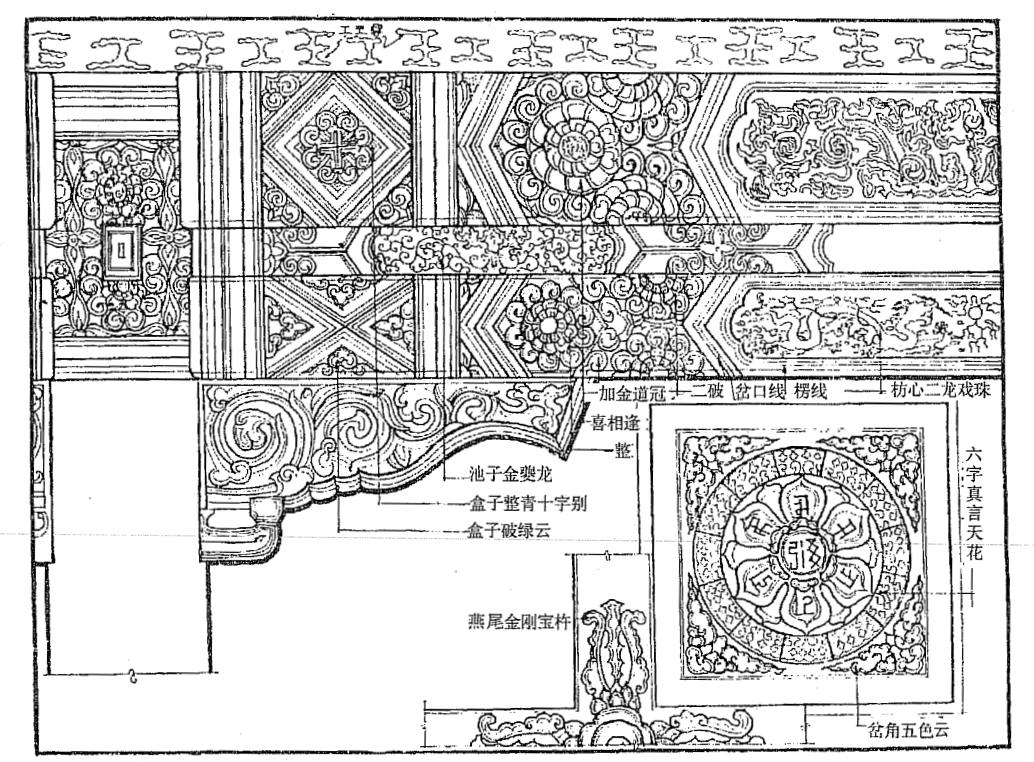

清代彩画的造型与分类主要表现在梁、枋上。常用的有和玺、旋子、苏式三大类。

① 和玺彩画是最高级的,仅用于宫殿、坛庙的主殿、堂、门。在箍头处用有坐龙的盒子,藻头用齿形衍眼及降龙,枋心用行龙。主要线条及龙、宝珠等用沥粉贴金,主要以蓝、绿底色相间形成对比并衬托金色图案。如明间上蓝下绿,则次间上绿下蓝,梢间又反之。同一梁、枋上也是蓝、绿相错。由额垫板都用红色为底。平板枋若用蓝色,则绘行龙;若用绿色,则绘工王云。

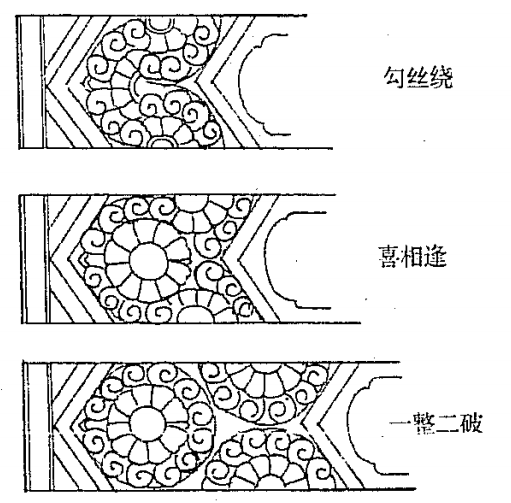

② 旋子彩画在等级上仅次于和玺彩画,它应用的范围很广,如一般的官衙、庙宇主殿和宫殿、坛庙的次要殿堂等处。主要特点是在藻头内使用了带卷涡纹的花瓣,即所谓的旋子。旋子以一整二破为基础,梁、枋长时可在旋子间加一行或两行花瓣,称为加一路或加二路。梁、枋短则用旋子相套叠,谓之勾丝绕。略短于一整二破的称之喜相逢。箍头内仍用盒子,大多不绘龙,而以西番莲、牡丹、几何图形为主。枋心也绘锦纹、花卉等。

南方住宅和园林建筑大多用栗壳色或黑色漆涂柱、梁等木构件,其上不施彩画,整个色调素淡和谐,与官式建筑色彩鲜艳夺目、对比强烈完全不同。至于一般民居如穿斗式建筑,其柱枋常保留原来木材本色,仅在墙面涂以白垩,也收到简洁明快的效果。

10.4壁画

商代已在宗庙内壁绘有山川、鬼神。汉、晋实物多见于墓中,一般以墨线勾出轮廓,再涂以其他颜色,也有全部用墨描绘的,内容大多是主人生前生活和护墓神祗等。墓顶绘天文星象图的,亦始见于汉,以后在宋、辽墓中仍有,但为数不多。唐代建筑中施壁画十分盛行,根据记载,当时许多寺院都绘有大幅壁画,著名画家辈出,吴道子就是其中技艺最高者之一。在大型的唐墓中(如懿德太子墓),由墓道到后室的墙上,分别绘有仪仗、出行、射猎、宴饮、伎乐和内廷生活等内容,这些都是反映当时上层统治阶级奢华颓靡的现实写照,也是我们研究唐代社会生活与建筑文化的重要资料。山西两城永乐宫的三座道教大殿中,保存了十分完整和精美的元代壁画,其中反映的建筑形象有城郭、寺观、住宅、园林、私塾、旅舍、酒店等,构图严谨,线条流畅,是我国壁画艺术中珍贵的作品。明代以后,建筑中施壁画渐少,艺术水平也有所下降。

我国石窟中的壁画也不少,大多都用来表现佛教故事、极乐世界、供养人物等。在色彩和手法方面,以我国壁画宝库敦煌石窟为例,北魏的壁画线条粗犷,以土红为主调,轮廓则用深棕色,配以石绿、石青、朱砂、银朱、黑、白等颜色,由于对比强烈,产生了十分鲜明的效果。唐代壁画特点是多用规模宏大的经变图作主体(最大的长10m,宽4m),且在同一画面上表现出整体佛经的复杂内容,而不用北魏以来的连续画面形式。画中形象写实,用笔细腻,色彩上除了继承过去的传统,还有以石绿和黑色为主调的。

汉墓中的壁画是先在墓壁上涂一层厚约0.5cm的草泥,再粉刷同厚的白灰面层,待干后即可作画。或于墓壁上刷白石灰(厚0.1cm),然后作画。敦煌石窟壁画(图1-136)的底层用细砂加石灰或涂柴泥,厚度约2-3cm,再刷0.1cm厚的白灰面层。一般建筑的壁画垫层和普通粉刷一样,以草泥打底二度厚0.4cm,抹谷壳细泥0.2cm,然后刷白。

10.5雕刻

雕刻依形式有浮雕和圆雕,依材料有石、砖、木等。

现遗留的古代建筑石刻以汉代为最早,如石室、石阙、石墓中各种仿木建的雕刻,无论是屋脊、瓦、橡、柱、斗拱或天花藻井,都能相当准确地表现其原来风貌。南北朝石窟的柱廊、壁面的浮雕、内部的塔柱以及陵墓前的石兽、纪念柱等,也都忠实地反映了当时建筑的特点。唐、宋以后遗留的石塔、经幢、桥亭、牌坊都很多,无论从整个建筑的外形以及各个局部的详尽手法,都给我们提供大量可珍贵的资料,弥补了木构建筑中未知的许多不足。

宋代对石料的加工已总结为六道工序:即打剥(凿去石料凸出部分)、粗搏(使石料表面大致平坦)、细漉(使石面基本平整)、棉棱(边缘轮廓凿齐)、斫咋(使表面平整)、磨蓉(以砂石和水打磨光滑)。对雕刻则按其起伏高低,分为别地起突(高浮雕)、压地隐起华(浅浮雕)、减地平(线刻)和素平四种。而建筑中的石刻花纹又有海石榴华(即花)、宝相华、牡丹华、薏草、云纹、水浪、宝山、宝阶等八种。用于柱础的有铺地莲华、仰覆莲华、宝装莲华等三种。此外,在上述花纹内还可配置龙、凤、狮、兽人物等。

清代石作(图1-137)有做糙、做细、占斧、扁光等四道工序,一般是石料的看面做细,非看面做糙。砖刻常置于牌坊、门楼、照壁、墙头、门头、栏杆、须弥座或墓中,内容有生活起居、人物故事、仙灵鸟兽、山水花木、几何图案、吉祥文字等,一般采用浮雕。